ゆうパックの仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説

元払いのゆうパックで書類や商品を送った場合、着払いのゆうパックで受け取り代金を支払った場合の仕訳はどのように行えばよいのか、実際に税務署で確定申告をした経験がある株式会社セラーバンクの経理担当が、使用する勘定科目、消費税の課税非課税などをすべて解説します。

書類発送など会社の業務でゆうパックを使っている方はもちろん、フリマアプリのメルカリ・ラクマ、そしてヤフオクなどのネットオークションに出品している方も参考にしてみてください。

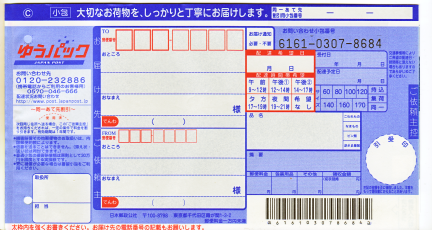

日本郵便のゆうパックは郵便局の窓口・ローソンやミニストップなどのコンビニ・送る荷物を会社や自宅まで取りに来てもらう集荷といった出し方がありますが、仕訳の方法としてはどの出し方であっても同じです。

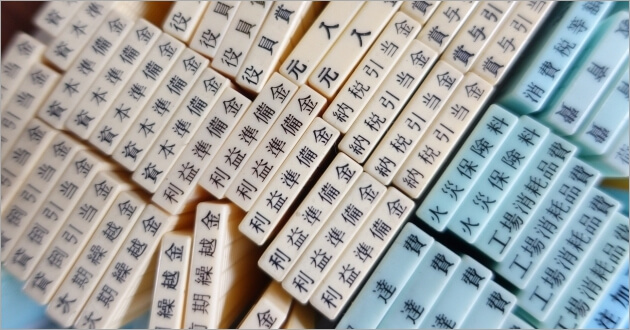

ゆうパックの勘定科目

発送したゆうパック代金の仕訳を行うときの勘定科目には主に「荷造運賃」と「通信費」の2つがあります。

どちらを使っても良いというわけではなく、ゆうパックで商品を送りその商品から売上が上がる場合には「荷造運賃」、ゆうパックで取引先や関係会社に書類等を送るなど売上が上がっていない場合は「通信費」を使用するという明確な違いがあります。

「荷造運賃」は商品を発送する際の運送費を意味する勘定科目で、「通信費」は商品以外のものを発送する際の運送費を意味する勘定科目です。

とはいえ「荷造運賃」と「通信費」どちらも勘定科目を使用していても問題等はなく、今回のゆうパック代金はどちらを使うのかが、しっかりと統一されていれば大丈夫です。

ゆうパックの仕訳(元払い)

ゆうパックで荷物を送る人が送料を支払う元払いで送った場合の仕訳を「現金支払い」「クレジットカード支払い」「月末締め請求書支払い」それぞれ解説します。

1つ目の例として、ネット通販で売れた商品を購入者にゆうパックで送り、その送料を現金で支払った場合の仕訳は以下の通りです。

◼︎現金で800円を支払い商品を発送

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 荷造運賃 | 800 | 現金 | 800 |

2つ目の例として、取引先に依頼された書類一式をゆうパックで送り、その送料をクレジットカード(キャッシュレス決済)で支払った場合の仕訳は以下の通りです。

◼︎クレジットカードで800円を支払い取引先に資料を発送

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 800 | 未払金 | 800 |

◼︎後日クレジットカードに登録している銀行口座からゆうパック代金が引き落とされた

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 未払金 | 800 | 普通預金 | 800 |

3つ目の例として、後でまとめて払う月末締め請求書支払いでゆうパックを送った場合の仕訳は以下の通りです。

◼︎請求書支払いで800円を支払いお客様に商品を発送

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 荷造運賃 | 800 | 買掛金 | 800 |

◼︎後日送られてきたゆうパック代金の請求書を銀行振込みで支払った

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 買掛金 | 800 | 普通預金 | 800 |

ゆうパックの仕訳(着払い)

着払いのゆうパックで受け取り代金を支払った場合の仕訳を「現金支払い」のパターンで解説します。

例として、取引先から書類一式が着払いのゆうパックで送られ、受け取り時にその送料を現金で支払った場合の仕訳は以下の通りです。

◼︎着払い代金として現金で800円を支払い書類を受け取った

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 800 | 現金 | 800 |

ゆうパックの消費税

まず課税非課税区分について、EMSといった国際郵便など海外の国に郵便局から送る場合は非課税になるのですが、今回のゆうパックは国内取引なので必ず課税対象となります。

そして、ゆうパックの消費税は運賃の中に含まれる内税金額となっています。

消費税10%を加味した場合の仕訳は以下のようになります。

◼︎現金で800円を支払い商品を発送

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 荷造運賃 | 720 | 現金 | 800 |

| 仮払消費税 | 80 |

ちなみにヤマト運輸の宅急便や佐川急便の飛脚宅配便も今回のゆうパックと同様に運賃の中に消費税が含まれており、仕訳の方法や勘定科目も同様となります。

関連:年賀状の仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説

ミニレターの仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説

小さい専用封筒を購入して送るミニレター(郵便書簡)の仕訳はどう行えばよいのか、実際に税務署で確定申告をした経験がある株式会社セラーバンクの経理担当が、使用する勘定科目、消費税の課税非課税などをすべて解説します。

ミニレターは専用封筒を購入してその封筒の中に送る荷物を入れて、郵便局の窓口または郵便ポストに投函することで送ることが出来るため、普通郵便とは違い別途封筒を購入したり、切手を貼る必要はありません。

フリマアプリのメルカリ・ラクマ、そしてヤフオクなどのネットオークションに出品している方もぜひ参考にしてみてください。

ミニレターの勘定科目

ミニレターの仕訳を行う際に一般的によく使用する勘定科目は「通信費」と「貯蔵品」です。

ミニレター購入時の仕訳を行う際の勘定科目は「通信費」として計上するのが一般的で、「荷造運賃」はミニレターを含む切手など郵便関連の勘定科目として一般的には使用しませんが、会社の事業方針などによってはこちらを使用しているところもあります。

「通信費」と「荷造運賃」のどちらを使っても問題はありませんが、混在させることはせずに、必ずどちらかで統一するようにしましょう。

そして、決算期末時の棚卸しの際に余っているミニレターの専用封筒の仕訳を行う際の勘定科目は「貯蔵品」として計上するのが一般的で、この場合は「通信費」を「貯蔵品」に振り替えます。

また、現金支払いではなくクレジットカード決済で、郵便局の窓口やAmazonなどのネット通販でミニレターの専用封筒を購入した場合は「未払金」と「普通預金」といった勘定科目を使うことになりますので、以下ではこちらもあわせて解説します。

|

日本郵便 ミニレター 郵便書簡   |

現金支払い時のミニレターの仕訳

多くの事業者さんは郵便局の窓口でミニレターの専用封筒を1枚63円で現金支払いによって購入しています。

例として、郵便局の窓口でミニレターの専用封筒を10枚購入し、その翌日にその中の1枚を使って発送し、算期末時に9枚余っていた場合の仕訳は以下の通りです。

◼︎郵便局の窓口でミニレターの専用封筒を10枚現金で購入した

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 630 | 現金 | 630 |

◼︎ミニレターの専用封筒を1枚使って発送した

仕訳なし

◼︎ミニレターの専用封筒が算期末時に9枚余っていた

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 貯蔵品 | 567 | 通信費 | 567 |

キャッシュレス決済時のミニレターの仕訳

.jpg)

郵便局の窓口では現金支払いだけでなく、VISAやJCBなどのクレジットカード、SuicaやPASMOなどの電子マネー、PayPayやメルペイなどのスマホ決済といったキャッシュレスでもミニレターの専用封筒を購入することが出来ます。

例として、1月1日に郵便局の窓口でクレジットカードでミニレターの専用封筒を1枚63円で購入し、1月5日にそのミニレターで荷物を送り、2月25日にクレジットカードの支払いが銀行口座から行われた場合の仕訳は以下の通りです。

◼︎1月1日に郵便局の窓口でクレジットカードでミニレターの専用封筒を1枚購入

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 63 | 未払金 | 63 |

◼︎1月5日にそのミニレターで荷物を送った

仕訳なし

◼︎2月25日にクレジットカードの支払いが銀行口座から行われた

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 未払金 | 63 | 普通預金 | 63 |

ミニレターの消費税

ミニレターの消費税については、購入時ではなく、実際にそのミニレターで郵便物を送った際の使用時の課税仕入れとなります。

しかしながら、ミニレターの封筒を転売などはせずに自ら使用するものについては継続適用を条件として購入時の課税仕入れとして処理することが認められているので、会社の経理等の実務では購入時の課税仕入れとして処理することが一般的です。

郵便局の窓口でミニレターの封筒を購入した際のレシート上では、消費税は0円と記載されており、非課税となっていますが、実務では消費税込みの内税金額として処理します。

そのため消費税10%を加味した場合の仕訳は以下のようになります。

◼︎郵便局の窓口でミニレターの専用封筒を10枚現金で購入した

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 567 | 現金 | 630 |

| 仮払消費税 | 63 |

なぜレシート上で非課税となっているのか、その理由としては、消費税法第6条で「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない」と記載されており、ミニレターを含む郵便切手類がこれに該当します。

そのため非常に特殊ではありますが、ミニレターを購入した事業者の立場からすると、購入時には消費税は払っておらず、使用時に消費税を払うということになります。

関連:レターパックの仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説

年賀状の仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説

会社や自営業等の事業関連でお世話になっている取引先や社員に送った年賀状(年賀はがき)・印刷代・年賀状ソフトの仕訳はどう行えばよいのか、実際に税務署で確定申告をした経験がある株式会社セラーバンクの経理担当が、使用する勘定科目、消費税の課税非課税などをすべて解説します。

このページでは普通に郵便局の窓口やコンビニで買った年賀状の仕訳だけでなく、余ってしまった年賀状を会社に残す場合の仕訳、余ってしまった年賀状を切手や通常はがきに交換する場合の仕訳なども合わせて解説しています。

注意する点は年賀状の消費税の扱いで、郵便局やコンビニで年賀状を購入した際のレシート上では、消費税は0円と記載されており非課税となっていますが、実務では消費税込みの内税金額として扱うなど特殊となっています。

年賀状・印刷代・年賀状ソフトの勘定科目

◼︎年賀状の勘定科目

年賀状購入時の仕訳を行う際に一般的によく使用する勘定科目は「通信費」「広告宣伝費」「交際費」のどれかで、その中でも一番多くの会社に使われているのは「通信費」です。

会社によって「通信費」「広告宣伝費」「交際費」と使っている勘定科目に違いはありますが、1つの会社内での仕訳の場合は年賀状はどの勘定科目にするか統一ルールを定め、年賀状の仕訳に「通信費」や「広告宣伝費」など複数の勘定科目が混在しないようにしましょう。

また、決算期末時の棚卸しの仕訳を行う際の余ってしまった年賀状の勘定科目は「貯蔵品」として計上するのが一般的で、この場合は「通信費」を「貯蔵品」に振り替えます。

余ってしまった年賀状を残すのではなく郵便局で切手や通常はがきに交換した場合の勘定科目は、交換する際に交換手数料が掛かるのでその費用を「支払手数料」として計上することになります。

◼︎印刷代の勘定科目

外部の印刷業者に年賀状を依頼する場合には、印刷代だけ支払うパターンと印刷と年賀状のはがき代を併せて支払うパターンがあります。

このときの勘定科目は、印刷代だけ支払う場合は「支払手数料」か「業務委託費」、印刷と年賀状のはがき代を併せて支払う場合は一括して「通信費」とするのが一般的です。

後者の場合は年賀状の勘定科目を「通信費」としている場合は「通信費」ですが、「広告宣伝費」や「交際費」としている場合はこれらの勘定科目を使うことになります。

◼︎年賀状ソフトの勘定科目

ダウンロード版でもパッケージ版でも年賀状ソフトを購入した場合の仕訳を行う際に一般的によく使用する勘定科目は「消耗品費」「事務用品費」で、一番多くの会社に使われているのは「消耗品費」です。

こちらは上記の年賀状代と印刷代とは全く異なる勘定科目となりますので合算計上することは出来ません。

年賀状・印刷代・年賀状ソフトの仕訳

1枚63円の年賀状、印刷代、年賀状ソフトの実務で使う実際の仕訳は以下の通りです。

◼︎年賀状100枚を郵便局の窓口にて現金で購入した

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 6,300 | 現金 | 6,300 |

◼︎決算期末時の棚卸しの際に年賀状が30枚余っていた

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 貯蔵品 | 1,890 | 通信費 | 1,890 |

◼︎余った年賀状10枚を交換手数料として現金で50円支払い切手に交換した

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 支払手数料 | 50 | 現金 | 50 |

◼︎印刷業者に年賀状の印刷を依頼し印刷代だけ現金で5,000円支払った

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 支払手数料 | 5,000 | 現金 | 5,000 |

◼︎印刷業者に年賀状の印刷を依頼し印刷と年賀状のはがき代を併せて現金で8,000円支払った

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 8,000 | 現金 | 8,000 |

◼︎年賀状ソフトを30,000円でクレジットカード支払いで購入した

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 消耗品費 | 30,000 | 未払金 | 30,000 |

◼︎上記の年賀状ソフトの代金が銀行口座から引き落とされた

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 未払金 | 30,000 | 普通預金 | 30,000 |

年賀状の消費税

年賀状の消費税については、購入時ではなく、実際にその年賀状で郵便物を送った際の使用時の課税仕入れです。

しかしながら、年賀状を転売などはせずに自ら使用するものについては継続適用を条件として購入時の課税仕入れとして処理することが認められているので、会社の経理等の実務では購入時の課税仕入れとして処理することが一般的です。

郵便局やコンビニで年賀状を購入した際のレシート上では、消費税は0円と記載されており、非課税となっていますが、実務では消費税込みの内税金額として処理します。

そのため消費税10%を加味した場合の仕訳は以下のようになります。

◼︎年賀状100枚を郵便局の窓口にて現金で購入した

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 5,670 | 現金 | 6,300 |

| 仮払消費税 | 630 |

なぜレシート上で非課税となっているのか、その理由としては、消費税法第6条で「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない」と記載されており、年賀状を含む郵便切手類がこれに該当します。

そのため非常に特殊ではありますが、年賀状を購入した事業者の立場からすると、購入時には消費税は払っておらず、郵送時に消費税を払うということになります。

関連:書き損じたハガキや余った年賀状を新品や別のものに交換する方法

スマートレターの仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説

専用封筒を購入して発送するスマートレターの仕訳はどう行えばよいのか、実際に税務署で確定申告をした経験がある株式会社セラーバンクの経理担当が、使用する勘定科目、消費税の課税非課税などをすべて解説します。

スマートレターは専用封筒を購入しその中に送る荷物を入れて発送するだけという分かりやすい送り方となっており、普通郵便のように別途切手を購入したり、別途送料が発生することはありません。

このページで解説している仕訳や消費税の取り扱いについては、金券ショップなどで安く買ったスマートレターの仕訳、書き損じなどにより郵便局で交換したスマートレターの仕訳はまた異なりますのでご注意ください。

現金で購入したスマートレターの仕訳

1枚180円のスマートレターの購入時と決算時の仕訳は以下の通りで、発送のタイミングでの仕訳はありません。◼︎郵便局の窓口でスマートレターを5枚購入し現金で支払いをした

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 900 | 現金 | 900 |

◼︎コンビニのローソンでスマートレターを10枚購入し現金で支払いをした

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 1,800 | 現金 | 1,800 |

◼︎決算日にスマートレターが3枚未使用で会社に保管されている

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 貯蔵品 | 540 | 通信費 | 540 |

◼︎決算日にスマートレターが10枚未使用で会社に保管されている

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 貯蔵品 | 1,800 | 通信費 | 1,800 |

クレジットカードで購入したスマートレターの仕訳

|

日本郵便 スマートレター   |

Amazon・楽天市場といったネット通販、メルカリ・ヤフオクといったフリマアプリでもスマートレターの専用封筒は販売されており、こちらであればクレジットカードでスマートレターを購入することが出来ます。

クレジットカードで購入した場合の仕訳は、現金で購入した場合と違いがありますのでご注意ください。

例として、1月1日に通販で送料無料で180円のスマートレターの専用封筒を10枚クレジットカードで購入し、1月5日に購入したスマートレターが届き、2月25日にクレジットカードからスマートレターの代金が引き落とされた場合の仕訳は以下の通りです。

◼︎1月1日に通販でスマートレターの専用封筒を10枚クレジットカードで購入

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 1,800 | 未払金 | 1,800 |

◼︎1月5日に購入したスマートレターが届いた

仕訳なし

◼︎2月25日にクレジットカードからスマートレターの代金が引き落とされた

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 未払金 | 1,800 | 普通預金 | 1,800 |

スマートレターの勘定科目

スマートレターの仕訳を行う際に一般的によく使用する勘定科目は「通信費」と「貯蔵品」です。

スマートレター購入時の仕訳を行う際の勘定科目は「通信費」として計上するのが一般的で、「荷造運賃」はスマートレターを含む切手など郵便関連の勘定科目として一般的には使用しませんが、会社の事業方針などによってはこちらを使用しているところもあります。

「通信費」と「荷造運賃」、どちらを使っても統一さえされていれば問題はありません。

決算期末時の棚卸しの仕訳を行う際の勘定科目は「貯蔵品」として計上するのが一般的で、「通信費」を「貯蔵品」に振り替えます。

また、上記例にもあるように、現金支払いではなくクレジットカード支払いにすると支払いのタイミングが異なるため、クレジットカードの引き落とし口座に指定している銀行口座から引き落とされるまでは「未払金」という勘定科目を使用します。

スマートレターの消費税

スマートレターの消費税については、購入時ではなく、実際にそのスマートレターで郵便物を送った際の使用時の課税仕入れとなります。

しかしながら、スマートレターの封筒を転売などはせずに自ら使用するものについては継続適用を条件として購入時の課税仕入れとして処理することが認められているので、会社の経理等の実務では購入時の課税仕入れとして処理することが一般的です。

郵便局やコンビニでスマートレターの封筒を購入した際のレシート上では、消費税は0円と記載されており、非課税となっていますが、実務では消費税込みの内税金額として処理します。

なぜレシート上で非課税となっているのか、その理由としては、消費税法第6条で「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない」と記載されており、スマートレターを含む郵便切手類がこれに該当します。

そのため非常に特殊ではありますが、スマートレターを購入した事業者の立場からすると、購入時には消費税は払っておらず、使用時に消費税を払うということになります。

関連:切手の仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説

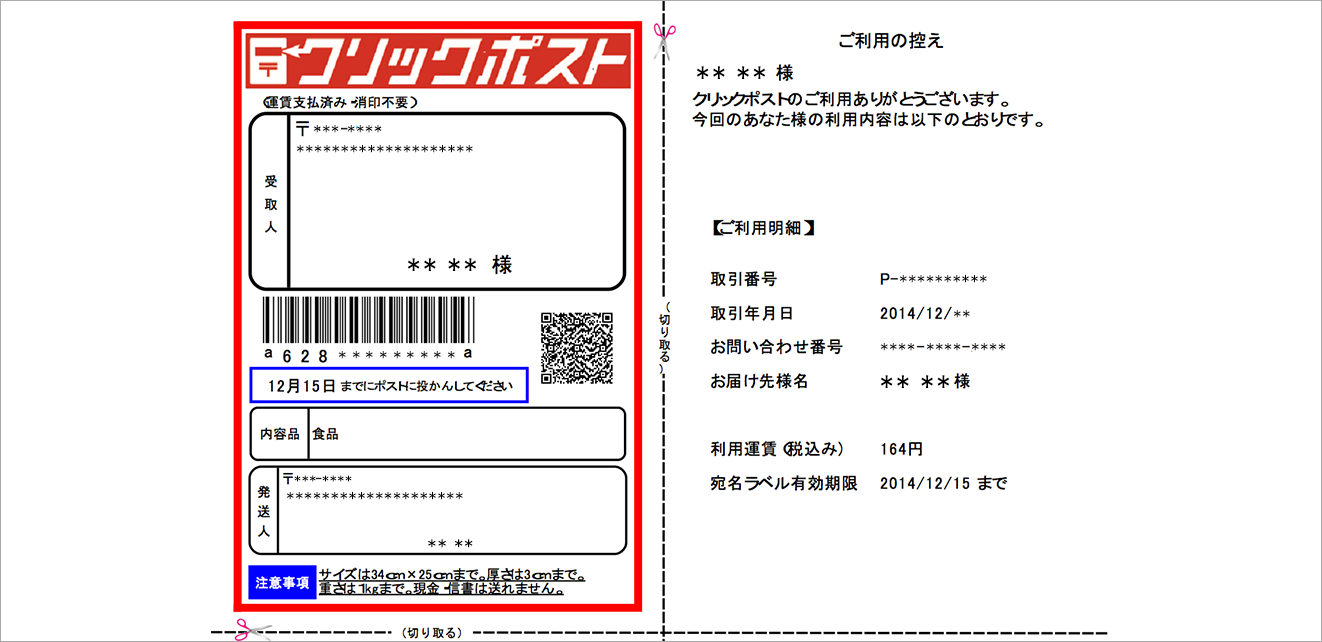

クリックポストの仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説

クレジットカード支払いで送料を支払う日本郵便のクリックポストの仕訳はどのように行えばよいのか、実際に税務署で確定申告をした経験がある株式会社セラーバンクの経理担当が、使用する勘定科目、消費税の課税非課税などをすべて解説します。

フリマアプリのメルカリ・ラクマ、そしてヤフオクなどのネットオークションに出品している方も参考にしてみてください。

クリックポストの仕訳を行う際の注意点としては、送料の支払い方法が切手や現金払いではなく、Amazon Payに登録したクレジットカードでの支払いであるため、記帳のタイミングに注意する必要があります。

クリックポストの仕訳

例として、3月1日にフリマアプリで注文が入り、3月2日にクリックポストで発送し、4月25日にクレジットカードからクリックポスト代金が引き落とされた場合の仕訳は以下の通りです。

◼︎3月1日にフリマアプリで注文が入った

仕訳なし

◼︎3月2日にクリックポストで発送した

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 荷造運賃 | 188 | 未払金 | 188 |

◼︎4月25日にクレジットカードからクリックポスト代金が引き落とされた

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 未払金 | 188 | 普通預金 | 188 |

また、クレジットカードの引き落とし用の銀行口座の残高不足で引き落としてされなかった場合は、上記4月25日のタイミングでは仕訳を行わずに、実際に引き落とされたタイミングで普通預金から未払金に振り替えることとなりますのでご注意ください。

クリックポストが返送された場合の仕訳

クリックポストを郵便ポストから投函してサイズオーバーとなった場合や宛先不明で届けることが出来なかった場合には返送理由が記載された紙と合わせて発送者の住所まで返送されますが、クリックポストが返送された場合はその送料は課金されません。

例として、4月1日にフリマアプリで注文が入り、4月2日にクリックポストで発送し、4月10日にクリックポストが返送され、4月11日にクリックポストを再送し、4月25日にクレジットカードからクリックポスト代金が引き落とされた場合の仕訳は以下の通りです。

◼︎4月1日にフリマアプリで注文が入った

仕訳なし

◼︎4月2日にクリックポストで発送したが返送された

仕訳なし

◼︎4月11日にクリックポストを再送し配達された

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 荷造運賃 | 188 | 未払金 | 188 |

◼︎4月25日にクレジットカードからクリックポスト代金が引き落とされた

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 未払金 | 188 | 普通預金 | 188 |

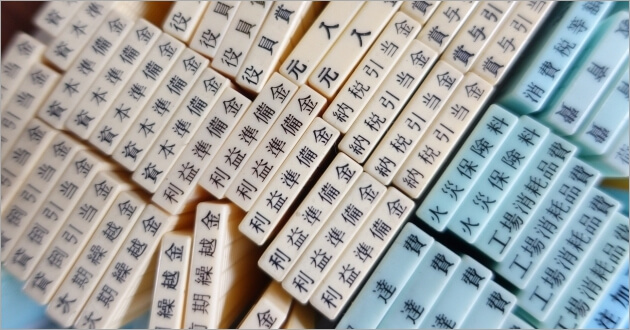

クリックポストの勘定科目

上記のクリックポストの仕訳では勘定科目として荷造運賃を使用していますが、会社によってはクリックポストの送料を通信費として処理しているところもあり、勘定科目は荷造運賃と通信費、どちらの勘定科目を使用しても問題はありません。

ただし会社ごとに勘定科目の基準は明確にしておくべきで、同じクリックポストの仕訳にも関わらず荷造運賃と通信費を混在させてしまうのは避けるようにしましょう。

|

ゆうパケット、クリックポスト、メルカリ便対応の段ボール   |

また、クリックポストで商品を送った場合は送料の他にダンボールや茶封筒などの梱包材が発生しますが、こちらの料金は今回のクリックポストの勘定科目には入れずに、別途消耗品費として計上する必要があります。

クリックポストの消費税

今回のクリックポストだけに限らず切手やレターパックやゆうパックなどすべての郵便料金は税込み金額(内税)、日本郵便以外のヤマト運輸の宅急便の送料も1円単位を四捨五入した消費税込み(内税)となっています。

そのためクリックポストで荷物を送った際の消費税は、クリックポストの送料である185円の10%、つまり19円(18.5円)を消費税として扱うことになります。

消費税に関連すると、2019年10月の消費税8%から10%への増税タイミングでクリックポストの送料が全国一律185円から188円に値上げ(その後、188円から198円に値上げ)となりましたが、これは増税分クリックポストの内税が増えたことになります。

なおクリックポストの送料は、2022年7月に再び185円に戻りました。

関連:クリックポストの値上げ推移!時期と理由を全解説

スポンサードリンク