ゆうパケットの仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説

元払いのゆうパケットで書類や商品を送った場合、着払いのゆうパケットで受け取り代金を支払った場合の仕訳はどのように行えばよいのか、実際に税務署で確定申告をした経験がある株式会社セラーバンクの経理担当が、使用する勘定科目、消費税の課税非課税などをすべて解説します。

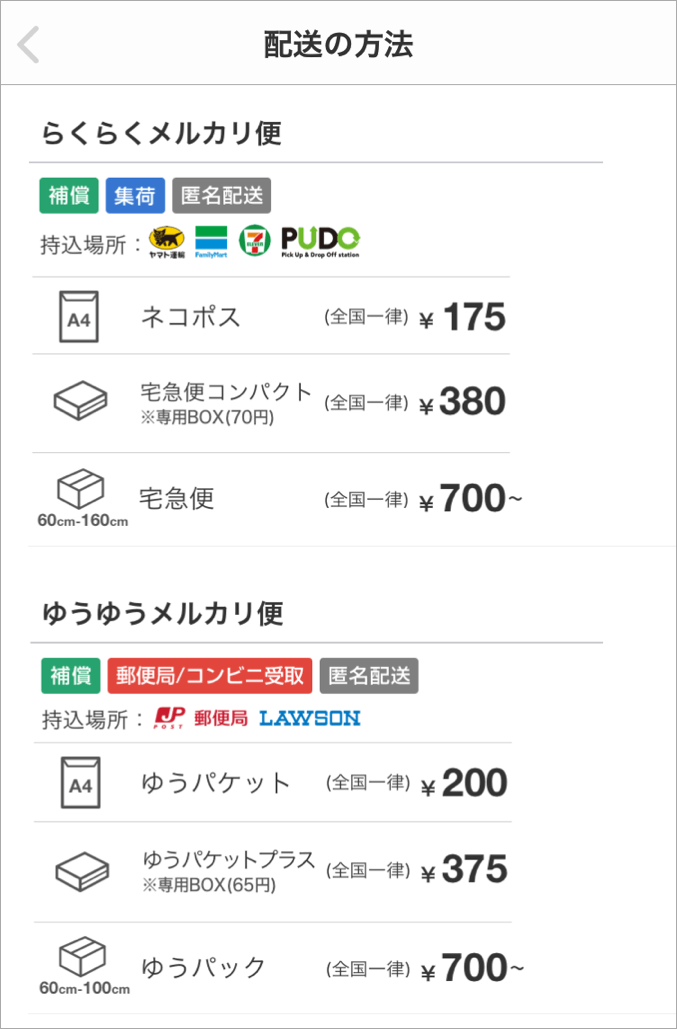

ゆうパケットには通常のゆうパケットと、フリマアプリと郵便局が提携しているゆうゆうメルカリ便・ラクマのかんたんラクマパック・ヤフオクのおてがる版といったサービスのゆうパケットがありますが、どれも仕訳方法や勘定科目に違いはありません。

書類発送など会社の業務で通常のゆうパケットを使っている方はもちろん、フリマアプリメルカリのゆうゆうメルカリ便・ラクマのかんたんラクマパックなどのゆうパケットを使っている方も参考にしてみてください。

また、通常のゆうパケットであれば簡単な仕訳となるのですが、フリマアプリと連携したゆうゆうメルカリ便などのサービスは、取引終了時に売上金から送料が引かれる仕組みとなっているため仕訳を行う際には注意が必要となります。

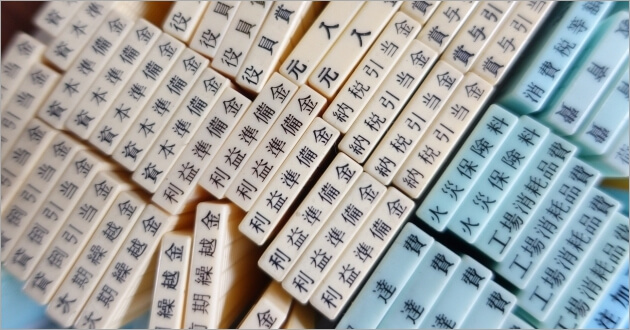

ゆうパケットの勘定科目

発送したゆうパケット代金の仕訳を行うときの勘定科目には主に「荷造運賃」と「通信費」の2つがあります。

どちらを使っても良いというわけではなく、ゆうパケットで商品を送りその商品から売上が上がる場合には「荷造運賃」、ゆうパケットで取引先や関係会社に書類等を送るなど売上が上がっていない場合は「通信費」を使用するという明確な違いがあります。

「荷造運賃」は商品を発送する際の運送費を意味する勘定科目で、「通信費」は商品以外のものを発送する際の運送費を意味する勘定科目です。

とはいえ「荷造運賃」と「通信費」どちらも勘定科目を使用していても問題等はなく、今回のゆうパケット代金はどちらを使うのかが、しっかりと統一されていれば大丈夫です。

通常のゆうパケットの仕訳(元払い)

郵便局の窓口で送料を支払う通常のゆうパケットの仕訳は以下の通りです。

◼︎現金で250円を支払い商品を発送

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 荷造運賃 | 250 | 現金 | 250 |

◼︎現金で310円を支払い書類を発送

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 310 | 現金 | 310 |

通常のゆうパケットの仕訳(着払い)

着払いのゆうパケットで荷物を受け取り、受取人が代金を支払った場合の仕訳を解説します。料金は通常のゆうパケットと同様に送る荷物の厚さで送料が変わり、サイズに関わらず着払いで送る場合は通常運賃に+26円の手数料を加算した金額となります。

◼︎着払い代金として現金で276円を支払い書類を受け取った

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 276 | 現金 | 276 |

この場合は着払いで送った発送者は送料を支払っていないため、発生する仕訳はありません。

フリマアプリのゆうパケットの仕訳(元払い)

取引終了時に売上金から送料が引かれる仕組み(売上金=販売価格ー手数料ー送料)となっているゆうゆうメルカリ便・ラクマのかんたんラクマパック・ヤフオクのおてがる版といったサービスのゆうパケットの仕訳は以下の通りです。

少し特殊ですが、取引終了時に売上金から送料が引かれるという点から、この場合の送料自体の仕訳は行わず、売上金のみの仕訳で問題はありません。

たとえば、ゆうゆうメルカリ便で商品を発送し、売上金:650円、販売価格:1,000円、手数料:100円、送料:250円とした場合の仕訳は以下の通りです。

◼︎ゆうゆうメルカリ便で商品を発送

仕訳なし

◼︎お互い評価をつけ終わり取引が終了した

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 売掛金 | 650 | 売上 | 650 |

◼︎売上金が銀行口座に入金された

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 普通預金 | 650 | 売掛金 | 650 |

ゆうパケットの消費税

まず課税非課税区分について、EMSといった国際郵便など海外の国に郵便局から送る場合は非課税になるのですが、今回のゆうパケットは国内取引なので必ず課税対象となります。

そして、ゆうパケットの消費税は運賃の中に含まれる内税金額となっています。

消費税10%を加味した場合の仕訳は以下のようになります。

◼︎現金で250円を支払い商品を発送

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 荷造運賃 | 225 | 現金 | 250 |

| 仮払消費税 | 25 |

この内税金額は今回のゆうパケットだけでなく、同じ日本郵便のサービスであるゆうパック・レターパック・普通郵便、そしてヤマト運輸の宅急便や佐川急便の飛脚宅配便も同様に運賃の中に消費税が含まれています。

関連:レターパックの仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説

はがきの仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説

会社や自営業等の事業関連で使用したはがき(通常はがき・往復はがき・ダイレクトメール)の仕訳はどう行えばよいのか、実際に税務署で確定申告をした経験がある株式会社セラーバンクの経理担当が、使用する勘定科目、消費税の課税非課税などをすべて解説します。

このページでは普通に郵便局の窓口やコンビニで買ったはがきの仕訳だけでなく、決算時に余ってしまったはがきの仕訳、余ってしまったはがきや書き損じたはがきを切手等に交換する場合の仕訳も合わせて解説しています。

注意すべき点ははがきの消費税の扱いで、郵便局やコンビニではがきを購入した際のレシート上では、消費税は0円と記載されており非課税となっていますが、実務では消費税込みの内税金額として扱うなど郵便関連の消費税の取り扱いは特殊となっています。

はがきの勘定科目

はがき購入時の仕訳を行う際に一般的によく使用する勘定科目は「通信費」「広告宣伝費」のどちらかです。

通常はがきと往復はがきで一番多くの会社に使われているのは「通信費」、顧客に対して宣伝目的で送るダイレクトメール(DM)で一番多くの会社に使われているのは「広告宣伝費」となっています。

会社によって「通信費」「広告宣伝費」と使っている勘定科目に違いはありますが、1つの会社内での仕訳の場合ははがきをどの勘定科目にするか統一ルールを定め、はがきの仕訳に「通信費」や「広告宣伝費」など複数の勘定科目が混在しないようにしましょう。

また、決算期末時の棚卸しの仕訳を行う際の余ってしまったはがきの勘定科目は「貯蔵品」として計上するのが一般的で、この場合は「通信費」「広告宣伝費」を「貯蔵品」に振り替えます。

余ってしまったはがきを残すのではなく郵便局で切手やレターパック等に交換した場合の勘定科目は、交換する際に交換手数料が掛かるのでその費用を「支払手数料」として計上することになります。

ちなみに通常はがきと往復はがきは以下の通り料金や形が違いますので、混同しないようご注意ください。

◼︎通常はがき

|

通常はがき   |

◼︎往復はがき

|

往復はがき   |

はがきの仕訳

1枚63円のはがきの実際の仕訳は以下の通りです。

◼︎はがき100枚を郵便局の窓口にて現金購入した

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 6,300 | 現金 | 6,300 |

◼︎取引先にはがきを送った

仕訳なし

◼︎決算期末時の棚卸しの際にはがきが50枚余っていた

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 貯蔵品 | 3,150 | 通信費 | 3,150 |

◼︎余ったはがき10枚を交換手数料として現金で50円支払い切手に交換した

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 支払手数料 | 50 | 現金 | 50 |

往復はがきも上記の通常はがきと仕訳内容は変わらず、料金が違うので1枚126円で計上すれば問題ありません。

ダイレクトメールの仕訳

自社のキャンペーンの案内など、顧客に送るダイレクトメール(DM)の実際の仕訳は以下の通りです。◼︎ダイレクトメールを100通送り、その料金を現金支払いした

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 広告宣伝費 | 5,000 | 現金 | 5,000 |

◼︎決算期末時の棚卸しの際にダイレクトメールが50枚余っていた

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 貯蔵品 | 2,500 | 広告宣伝費 | 2,500 |

はがきの消費税

通常はがきと往復はがきの消費税については、購入時ではなく、実際にそのはがきで郵便物を送った際の使用時の課税仕入れです。

しかしながら、はがきを転売などはせずに自ら使用するものについては継続適用を条件として購入時の課税仕入れとして処理することが認められているので、会社の経理等の実務では購入時の課税仕入れとして処理することが一般的です。

郵便局やコンビニではがきを購入した際のレシート上では、消費税は0円と記載されており、非課税となっていますが、実務では消費税込みの内税金額として処理します。

そのため消費税10%を加味した場合の仕訳は以下のようになります。

◼︎はがき100枚を郵便局の窓口にて現金で購入した

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 5,670 | 現金 | 6,300 |

| 仮払消費税 | 630 |

なぜレシート上で非課税となっているのか、その理由としては、消費税法第6条で「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない」と記載されており、はがきを含む郵便切手類がこれに該当します。

そのため非常に特殊ではありますが、はがきを購入した事業者の立場からすると、購入時には消費税は払っておらず、郵送時に消費税を払うということになります。

関連:書き損じたハガキや余った年賀状を新品や別のものに交換する方法

現金書留の仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説

専用封筒を事前購入して発送する郵便局の現金書留の仕訳はどう行えばよいのか、実際に税務署で確定申告をした経験がある株式会社セラーバンクの経理担当が、使用する勘定科目、消費税の課税非課税などをすべて解説します。

現金書留の仕訳は他の送り方とは違い、専用封筒を購入し、発送時にも送料を支払う送り方であるため、購入時と発送時の2つの仕訳を切る必要があります。

送る現金を入れる緑色の専用封筒は郵便局の窓口でしか購入できず、基本的に現金支払いとなるため、このページの仕訳はその前提でご紹介しています。

現金書留の勘定科目

現金書留の仕訳の際に一般的によく使用する勘定科目は「通信費」のみで、混同しやすい「荷造運賃」と「雑費」は現金書留を送る際の勘定科目としては使用しないのが一般的です。

基本的には封筒購入代金も郵送代金も現金書留の勘定科目は「通信費」なのですが、他にも取引先にお香典として現金書留を使用した場合は「交際費」を使用しても問題はありません。

また、決算期末時の棚卸しの仕訳を行う際の勘定科目は「貯蔵品」として計上するのが一般的で、使わずに余った現金書留の専用封筒があれば「通信費」を「貯蔵品」に振り替える形となります。

現金書留の仕訳

◼︎現金で210円を支払い現金書留の専用封筒を10枚購入

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 210 | 現金 | 210 |

◼︎郵便局の窓口で送料519円を支払い現金書留で現金を郵送

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 519 | 現金 | 519 |

◼︎決算日に現金書留の専用封筒が9枚未使用で会社に保管されている

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 貯蔵品 | 189 | 通信費 | 189 |

現金書留の専用封筒には小さいサイズの定形郵便用と大きいサイズの定形外郵便用の2種類がありますが、どちらも料金は同じですので、この2つは同じものと捉えて問題はありません。

現金書留の消費税

結論から言うと、現金書留の消費税は送料に含まれています。

現金書留の送料の支払い方法には、事前に切手を購入して送る専用封筒に貼り付けるか、郵便局の窓口で送るときに現金で支払う方法があります。

自分で切手を買って送っても、窓口で料金を直接支払っても、どちらも切手を買っているという扱いになるため、現金書留の消費税は切手の消費税の取り扱いがどうなっているのかとなります。

切手の消費税は、切手購入時ではなく、実際にその切手で郵便物を送った際の使用時の課税仕入れとなります。

しかしながら、購入した切手を転売などはせずに自ら使用するものについては継続適用を条件として購入時の課税仕入れとして処理することが認められているので、会社の経理等の実務では購入時の課税仕入れとして処理することが一般的です。

また、郵便局やコンビニで切手を購入した際のレシート上では、消費税は0円と記載されており、非課税となっていますが、実務では消費税込みの内税金額として処理します。

なぜレシート上で非課税となっているのか、その理由としては、消費税法第6条で「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない」と記載されており、切手を含む郵便切手類がこれに該当します。

そのため非常に特殊ではありますが、切手を購入した事業者の立場からすると、購入時には消費税は払っておらず、使用時に消費税を払うということになります。

関連:レターパックの仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説

定形外郵便の仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説

普通郵便に該当する定形外郵便で書類などを送った郵便料金の仕訳はどう行えばよいのか、実際に税務署で確定申告をした経験がある株式会社セラーバンクの経理担当が、使用する勘定科目、消費税の課税非課税などをすべて解説します。

定形外郵便は郵便局の窓口からの差し出しはもちろんのこと、街中にある郵便ポストに投函して送られることも多い一般的な送り方です。

運賃の支払い方法は事前に切手を購入しておき、その後に送る定形外郵便の封筒に貼り付けるか、事前に切手を購入せずに郵便局の窓口で送るときに現金で支払う方法があります。

このページでは定形外郵便の様々な出し方の仕訳をすべてご紹介します。

定形外郵便の仕訳

郵便局の窓口やローソンやセブンイレブンなどのコンビニで、事前に切手を購入して送った定形外郵便の仕訳は以下の通りです。

◼︎郵便局の窓口で120円切手を10枚購入し、現金で1,200円の支払いをした

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 1,200 | 現金 | 1,200 |

◼︎取引先に書類を送る目的で120円切手1枚を使用し定形外郵便で郵便局の窓口から発送した

仕訳なし

◼︎取引先に書類を送る目的で120円切手2枚を使用し定形外郵便で郵便ポストに投函して発送した

仕訳なし

◼︎決算日に120円切手が7枚未使用で事務所に保管されている

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 貯蔵品 | 840 | 通信費 | 840 |

一方、事前に切手を購入せずに郵便局の窓口まで切手を貼っていない封筒を持って行き、直接料金を支払った定形外郵便の仕訳は以下の通りです。

◼︎商品を発送する目的で定形外郵便の料金250円を窓口で現金で支払い発送した

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 荷造運賃 | 250 | 現金 | 250 |

つまり、定型郵便の仕訳が発送するのは発送時やポスト投函時ではなく、切手料金支払い時であると覚えておくと良いでしょう。

後者の事前に切手を購入せずに郵便局の窓口で現金で支払った場合でも、窓口の方が250円の切手を封筒に貼っていますので、結局どちらも切手を買っているということになります。

定形外郵便の勘定科目

定形外郵便で荷物を発送した代金の仕訳を行うときの勘定科目には「荷造運賃」と「通信費」の2つがあります。

「荷造運賃」は商品を発送する際の運送費を意味する勘定科目で、「通信費」は商品以外のものを発送する際の運送費を意味する勘定科目です。

そのため、定形外郵便で商品を送りその商品から売上が上がる場合には「荷造運賃」、定形外郵便で取引先や関係会社に書類等を送るなど売上が上がっていない場合は「通信費」を使用するという使い方が一般的です。

定形外郵便は基本的にビジネス上での書類や資料の発送時に利用されることが多いので「通信費」を使うことの方が多いと言えます。

逆にAmazonや楽天などの通販、メルカリやヤフオクなどのフリマアプリで売れた商品の発送で定形外郵便を使っている場合は「通信費」ではなく「荷造運賃」を使うと良いでしょう。

定形外郵便の消費税

結論から言うと、定形外郵便の消費税は送料に含まれています。同じ郵便局からの送り方であるレターパックやゆうパックもこれは同様です。

定形外郵便の仕訳のところで説明した通り、定形外郵便は自分で切手を買って送っても、窓口で料金を直接支払っても、どちらも切手を買っているという扱いになるため、定形外郵便の消費税は切手の消費税の取り扱いがどうなっているのかとなります。

切手の消費税は、切手購入時ではなく、実際にその切手で郵便物を送った際の使用時の課税仕入れとなります。

しかしながら、購入した切手を転売などはせずに自ら使用するものについては継続適用を条件として購入時の課税仕入れとして処理することが認められているので、会社の経理等の実務では購入時の課税仕入れとして処理することが一般的です。

また、郵便局やコンビニで切手を購入した際のレシート上では、消費税は0円と記載されており、非課税となっていますが、実務では消費税込みの内税金額として処理します。

なぜレシート上で非課税となっているのか、その理由としては、消費税法第6条で「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない」と記載されており、切手を含む郵便切手類がこれに該当します。

そのため非常に特殊ではありますが、切手を購入した事業者の立場からすると、購入時には消費税は払っておらず、使用時に消費税を払うということになります。

関連:簡易書留の仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説

簡易書留の仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説

簡易書留で書類などを送った郵便料金の仕訳はどう行えばよいのか、実際に税務署で確定申告をした経験がある株式会社セラーバンクの経理担当が、使用する勘定科目、消費税の課税非課税などをすべて解説します。

切手を貼ってポスト投函で簡単に送れる普通郵便とは違い、簡易書留は郵便ポストからの発送はなく、郵便局の窓口で荷物のお問い合わせ番号を発行してからの発送となります。

送料の支払い方法は事前に切手を購入して送る簡易書留の封筒に貼り付けるか、郵便局の窓口で送るときに現金で支払う方法がありますので、このページでは双方の仕訳をご紹介します。

簡易書留の勘定科目

簡易書留で郵便物を発送した代金の仕訳を行うときの勘定科目には「荷造運賃」と「通信費」の2つがあります。

「荷造運賃」は商品を発送する際の運送費を意味する勘定科目で、「通信費」は商品以外のものを発送する際の運送費を意味する勘定科目です。

そのため、簡易書留で商品を送りその商品から売上が上がる場合には「荷造運賃」、簡易書留で取引先や関係会社に書類等を送るなど売上が上がっていない場合は「通信費」を使用するという使い方が一般的です。

簡易書留は基本的にビジネス上での書類の発送時に利用されることが多いので「通信費」を使うことの方が多い傾向があります。

Amazonや楽天などの通販、メルカリやヤフオクなどのフリマアプリで売れた貴重な商品を安全に送るために簡易書留を使うことが多い場合は「通信費」ではなく「荷造運賃」を使うと良いでしょう。

簡易書留の仕訳

事前に切手を購入して送った簡易書留の仕訳は以下の通りです。

◼︎郵便局の窓口で320円切手を1枚と94円切手を10枚購入し、現金で1,260円の支払いをした

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 通信費 | 1,260 | 現金 | 1,260 |

◼︎取引先に書類を送る目的で簡易書留を320円切手1枚と94円切手1枚の414円分を使用して発送した

仕訳なし

◼︎決算日に94円切手が9枚未使用で事務所に保管されている

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 貯蔵品 | 846 | 通信費 | 846 |

一方、事前に切手を購入せずに郵便局の窓口で料金を支払った簡易書留の仕訳は以下の通りです。

◼︎商品を発送する目的で簡易書留料金414円分を窓口で現金で支払い発送した

| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |

| 荷造運賃 | 414 | 現金 | 414 |

つまり、簡易書留の仕訳が発生するのは商品発送時ではなく、切手料金支払い時であると覚えておくと良いでしょう。

後者の切手を事前購入していない場合でも、窓口の方が414円の切手を封筒に貼っていますので、結局どちらも切手を買っているのです。

簡易書留の消費税

.jpg)

結論から言うと、簡易書留の消費税は送料に含まれています。

簡易書留の仕訳のところで説明した通り、簡易書留は自分で切手を買って送っても、窓口で料金を直接支払っても、どちらも切手を買っているという扱いになるため、簡易書留の消費税は切手の消費税の取り扱いがどうなっているのかとなります。

切手の消費税は、切手購入時ではなく、実際にその切手で郵便物を送った際の使用時の課税仕入れとなります。

しかしながら、購入した切手を転売などはせずに自ら使用するものについては継続適用を条件として購入時の課税仕入れとして処理することが認められているので、会社の経理等の実務では購入時の課税仕入れとして処理することが一般的です。

また、郵便局やコンビニで切手を購入した際のレシート上では、消費税は0円と記載されており、非課税となっていますが、実務では消費税込みの内税金額として処理します。

なぜレシート上で非課税となっているのか、その理由としては、消費税法第6条で「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第1に掲げるものには、消費税を課さない」と記載されており、切手を含む郵便切手類がこれに該当します。

そのため非常に特殊ではありますが、切手を購入した事業者の立場からすると、購入時には消費税は払っておらず、使用時に消費税を払うということになります。

関連:切手の仕訳・勘定科目と消費税の課税非課税を現役経理が解説

スポンサードリンク