ローソンでの切手の買い方と販売している切手の種類

ハガキや定形外郵便を送る際に使用する63円切手や84円切手などの切手はどこのローソンでも売っているのか。

ローソンでの切手の買い方と販売している取り扱い切手の種類、そしてクレジットカードや電子マネー等切手の支払い方法についてです。

ローソンでは日本全国のほとんどすべての店舗で切手が販売されています。ローソンで扱っている切手には63円切手・84円切手・94円切手など一般的によく使用されるものから、店舗によって100円切手や210円切手など、各種取り揃えています。

ローソンで販売している切手の種類

| 売っている切手の種類 | |

| × 1円切手 | △ 2円切手 |

| △ 10円切手 | × 20円切手 |

| △ 50円切手 | ○ 63円切手 |

| ○ 84円切手 | ○ 94円切手 |

| △ 100円切手 | × 120円切手 |

| △ 140円切手 | × 210円切手 |

| × 320円切手 | × 500円切手 |

一般的にローソンで扱われている切手の種類は上の表のとおりです。

○表示の切手がほとんどのローソンで扱われているもの、△表示の切手がローソンの店舗によって扱いがあるかどうか変わってくるもの、×表示の切手がほとんどのローソンでは扱われていないものとなっています。

◼84円切手はどの店舗でも売ってる

上記の表の中で最も売られている率が高いのが84円切手となっています。

84円切手は最もよく送られる定形郵便で25g以内の郵便物を送るときに必要になるため、多くの方が書類を郵送する必要のある際に最寄りのローソンなどで切手を購入します。そのため、ほとんどすべてのローソン店舗で扱われています。

その次に扱われていることが多いのが、63円と94円切手です。

63円切手は一般的な私製ハガキ(切手代わりの印刷がされていないハガキ)を送る際に必要になります。また、94円切手は定形郵便で50g以内の郵便物を送る際に必要になります。

書類を数枚送る場合だと基本的に25gで収まらず50g以内のサイズになってしまうので、切手も84円ではなく94円が必要になる場合が多くあります。そのため、多くの店舗で取り扱っています。

◼品揃えは店舗によって違う

その他のよく置かれている切手としては10円切手などがあります。

10円切手は当然それ単体では郵便物を送ることはできませんが、手持ちの84円切手に追加で貼ることで94円分にしたりできるので、使用頻度も高く、比較的多くの店舗で置いてあります。

ただし、63円切手・84円切手・94円切手以外の切手となると、実際に置いているかどうかについてはその店舗のオーナーの意向によって左右されてきます。

万が一、最寄りのローソンで10円切手など、上記表での△表示の切手が扱われていなかった場合は、すぐ近くの別の店舗で買い求めるようにするか郵便局の窓口で購入してください。

高額な320円切手・500円切手になると、ほとんどのローソンで扱っていませんので、郵便局の窓口やネット通販の利用をおすすめします。

ローソンの切手の料金支払い方法

| 利用できる支払い方法 | |

| ○ 現金 | × クレジットカード |

| × デビットカード | × 電子マネー |

| × クオカード | × プリペイドカード |

ローソンでは切手の購入時に利用できる支払い方法は現金のみとなっています。

クレジットカードやデビットカードでの支払いは行なえませんので、日頃現金をあまり持ち歩かない方も切手を買う際は現金で支払うようにしてください。

SuicaやPASMO、WAON、楽天Edyといった各種電子マネーや、Apple Pay、楽天ペイといったスマホを用いた支払い方法も切手購入時には利用できません。

◼切手購入時にはポイントも貯まらない

また、おさいふPontaでのチャージ額での支払いはできないのはもちろん、切手購入時には残念ながらポイントも付与されません。同様にdポイントなども切手購入時には貯まりません。

これはローソンで切手を購入してポイントを貯め、購入した切手は金券ショップで売ることで儲けようとする人が出るのを防ぐためになっています。

なお、ローソンでの切手の販売価格は、郵便局で購入した場合と同じ料金になっています。ローソンで購入したからといって郵便局で販売されている価格よりも若干料金を上乗せされていたりするようなことは絶対にありませんので、その点はご安心ください。

ローソンでの切手の買い方

ローソンでの切手の購入方法は、レジで店員さんに「63円切手を下さい」といったように、欲しい切手の料金を伝えるだけでOKです。もしくは250円のように単体の切手は存在しない料金の場合は、「250円分の切手を下さい」と伝えるのでもOKです。

ただし、品切れやそもそもその店舗には置かれていない切手の場合もあるので、そのような場合は別の切手を組み合わせて購入するようにするか、他の店舗で購入して下さい。

支払い方法は前述したように現金のみとなっていますので、現金の用意は忘れないようにして下さい。

ローソン店内ポストの集荷時間

ローソンの店内にはレジ前に上記画像のようなコンパクトな郵便ポストが設置されています。このポストに、購入した切手を貼り付けた郵便物を投函して発送することが可能になっています。

このローソン店内のポストは郵便局の集配担当員がそれぞれの店舗ごとに定められている集配時間ごとに各店を巡回して回収しています。

このポストの集配時間はその店舗ごとによって異なっているので、実際の集配時間は最寄りのローソンの店員さんに集配時間を確認するようにして下さい。

以下にローソン店内に設置されている実際のポストの集配時間を掲載します。

【東京都】ローソン神宮前6丁目店内ポスト

| 平日 | 土曜 | 休日 |

| 10:10 | 10:10 | 10:10 |

| 15:50 | 15:55 | 15:30 |

東京都渋谷区にあるローソン神宮前6丁目店内(東京都渋谷区神宮前6-28-3)にあるポストの集配回数は、平日・土曜日・日曜祝日いずれも1日2回となっています。

【神奈川県】ローソン日野7丁目店内ポスト

| 平日 | 土曜 | 休日 |

| 11:30 | 11:30 | 11:30 |

| 16:00 | 16:00 | 16:00 |

神奈川県横浜市にあるローソン日野7丁目店内(神奈川県横浜市港南区日野7-4-21)にあるポストの集配回数は、平日・土曜日・日曜祝日いずれも同じ時間の1日2回となっています。

【埼玉県】ローソン坂戸塚越店内ポスト

| 平日 | 土曜 | 休日 |

| 10:00 | 10:00 | 15:00 |

埼玉県坂戸市にあるローソン坂戸塚越店内(埼玉県坂戸市大字塚越1144-5)にあるポストの集配回数は、平日・土曜日・日曜祝日いずれも1日1回となっています。

【大阪府】ローソン茨木春日1丁目店内ポスト

| 平日 | 土曜 | 休日 |

| 10:15 | 10:15 | 10:15 |

| 15:00 | 15:00 | 15:00 |

大阪府茂木市にあるローソン茨木春日1丁目店内(大阪府茨木市春日1-16-20)にあるポストの集配回数は、平日・土曜日・日曜祝日いずれも同じ時間の1日2回となっています。

【福岡県】ローソン八幡東鳴水3丁目店内ポスト

| 平日 | 土曜 | 休日 |

| 11:25 | 11:25 | 11:13 |

| 16:25 | 16:25 | 16:15 |

福岡県北九州市にあるローソン八幡東鳴水3丁目店内(福岡県北九州市八幡西区東鳴水3-3-26)にあるポストの集配回数は、平日・土曜日・日曜祝日いずれも1日2回となっています。

関連:セイコーマートでの切手の買い方と販売している切手の種類

セイコーマートでの切手の買い方と販売している切手の種類

ハガキや定形外郵便を送る際に使用する63円切手や84円切手などの切手はどこのセイコーマートでも売っているのか。

セイコーマートでの切手の買い方と販売している取り扱い切手の種類、そしてクレジットカードや電子マネー等切手の支払い方法についてです。

セイコーマートではほとんど全ての店舗で切手が販売されています。セイコーマートで扱っている切手には63円切手・84円・94円切手など主流なものから、店舗によっては100円切手や140円切手なども各種取り揃えています。

セイコーマートで販売している切手の種類

| 売っている切手の種類 | |

| × 1円切手 | △ 2円切手 |

| △ 10円切手 | × 20円切手 |

| △ 50円切手 | ○ 63円切手 |

| ○ 84円切手 | ○ 94円切手 |

| △ 100円切手 | × 120円切手 |

| △ 140円切手 | × 210円切手 |

| × 320円切手 | × 500円切手 |

一般的にセイコーマートで扱われている切手の種類は上記の表のとおりです。

○表示の切手がほとんどのセイコーマートで扱われているもの、△表示の切手がセイコーマートの店舗によって扱いがあるか変わってくるもの、×表示の切手がほとんどのセイコーマートでは扱われていないものとなっています。

◼定番は63円・84円・94円切手

この中で最も扱われていることが多いのが84円切手となっています。

84円切手は定形郵便で25g以内の郵便物を送るときに必要な送料なため、多くの方がなにかしらの書類を送るときに必要に迫られてセイコーマートなどで切手を購入するので、ほとんどの店舗で扱うようにしています。

その次に扱われていることが多いのが、63円と94円切手です。

63円切手はハガキを送る際に必要な送料として使われます。94円切手は定形郵便で50g以内の荷物を送る際に必要な送料なので、数枚の書類など84円分の送料で収まらないケースによく必要となります。

◼その他の切手は店舗によりけり

その他のよく使用される切手としては、140円切手などがあります。140円切手は定形外郵便規格内で100g以内の荷物を送る際に使用されるので、比較的置いてある店舗も多くあります。

ただし、63円切手・84円切手・94円切手以外の切手となると、実際に置かれているかどうかについてはその店舗のオーナーの意向によって左右されてきます。

万が一、最寄りのセイコーマートで上記表での△表示の切手が扱われていなかった場合は、すぐ近くの別の店舗で買い求めるようにするか郵便局の窓口で購入してください。

また高額な320円切手・500円切手になると、ほとんどのセイコーマートでは扱っていませんので、郵便局の窓口やネット通販の利用をおすすめします。

セイコーマートの切手の料金支払い方法

| 利用できる支払い方法 | |

| ○ 現金 | × クレジットカード |

| × デビットカード | × 電子マネー |

| × クオカード | × プリペイドカード |

セイコーマートでは切手の支払いが行える支払い方法は現金のみとなっています。

クレジットカードやデビットカードでの支払いは行なえませんので、日頃現金をあまり持ち歩かない方も切手を買う際は現金で支払うようにしてください。

また、各種電子マネーや各種プリペイドカード、クオカードでの支払いも行えません。電子マネーでは楽天EdyやSuica、PASMOといった一般的に利用されているものも、切手の支払い時には利用できない決まりとなっています。

なお、セイコーマートでの切手の料金は郵便局で購入した場合と同じ料金になっています。セイコーマートで購入したからといって郵便局で販売されている価格よりも若干料金を上乗せされていたりすることは絶対にありませんのでご安心ください、

セイコーマートでの切手の買い方

セイコーマートでの切手の購入方法は、レジで店員さんに「84円切手を下さい」といったように欲しい切手の料金を伝えるだけでOKです。もしくは310円のように単体の切手は存在しない料金の場合は、「310円分の切手を下さい」と伝えるのでもOKです。

ただし、品切れやそもそもその店舗には置かれていない切手の場合もあるので、そのような場合は別の切手を組み合わせて購入するようにするか、別の店舗で購入して下さい。

◼セイコーマート店内にポストはない

セイコーマートではゆうパックの引受業務も行っていますが、店内にポストは設置されていません。

ローソンやミニストップでは、ゆうパックの引受を担当しているだけでなく店内のレジ前にコンパクトなポストを設置しているのでそこから切手を貼り付けた郵便物を発送することができますが、セイコーマート店内にはポストは存在しません。

そのため、セイコーマートで購入した切手を貼り付けた郵便物は最寄りのポストに投函するか、近くの郵便局の窓口から発送するようにしてください。

なお、実際の街中のポストは1日の集配回数や集配時間がそれぞれのポストごとに決まっています。

万が一投函したタイミングがその日の集配が全て終了したあとであれば実際に集荷され引受となるのは翌日の朝一の集荷となりますのでご注意ください。

以下にセイコーマートの店近くに設置されている実際のポストの集配時間を掲載します。

【北海道】セイコーマート当別東町店前ポスト

| 平日 | 土曜 | 休日 |

| 12:00 | 12:00 | 09:45 |

北海道石狩郡にあるセイコーマート当別東町店前(北海道石狩郡当別町東町371-13)にあるポストの集配回数は、平日・土曜日・日曜祝日いずれも1日1回となっています。

【北海道】セイコーマート戸磯工業団地店前ポスト

| 平日 | 土曜 | 休日 |

| 11:00 | 11:00 | 11:00 |

| 16:00 | 16:00 | 16:00 |

北海道恵庭市にあるセイコーマート 戸磯工業団地店前(北海道恵庭市和光町5-15-1)にあるポストの集配回数は、平日・土曜日・日曜祝日いずれも同じ時間の1日2回となっています。

【北海道】セイコーマート北斗中野通店前ポスト

| 平日 | 土曜 | 休日 |

| 11:05 | 11:05 | 09:48 |

| 17:05 | 17:05 | 14:46 |

北海道北斗市にあるセイコーマート北斗中野通店前(北海道北斗市中野通2-8-14)にあるポストの集配回数は、平日・土曜日・日曜祝日いずれも1日2回となっています。

関連:切手の貼り方と貼る場所を画像解説!2枚・3枚・4枚・5枚に対応

古い切手の有効期限・使用期限!使える切手と使えない切手を全解説

郵便局からハガキや定形外郵便を送るときに使用する切手には有効期限や使用期限はあるのか、古くても使える切手と使えない切手をすべて解説します。

切手には有効期限といったものは存在しません。戦後日本郵便が発送した切手であればすべての切手が使用できます。

戦時中や戦前の切手であっても、戦時色の強い切手でなければ使用禁止になっていないので、殆どすべての切手が現在でも使用できるといえます。

ただし、消印押印済み・破れている切手・汚れている切手などは新しいもの、古いものに問わず、使用できません。

切手の有効期限・使用期限

切手には有効期限や使用期限といったものはありません。かつては古い切手が実際に使えるかどうかはその郵便局員の判断次第という面もありましたが、2007年の郵政民営化の際に、それまでの切手が有効であるとして法律で定められました。

そのため、切手のデザインの中に「日本郵便」と記載がされてあり、下で解説している一部の使用不可でない限りはどんなに古い切手も使用可能です。

使えない切手

使用できない切手の条件としては、まず一般的なものとして消印が押されてある使用済切手・絵柄面までが破れたりちぎれたりしている切手・絵柄面が著しく汚れている切手などがあります。これら切手はいずれも消印が理由で使用できません。使用済切手は使用済みであることを証明している消印が押されているので、当然使用できません。

破れたりちぎれている切手は、その破れている部分に消印が押されている可能性があるため、絵柄が印刷されている箇所まで破損がある切手は使用できない決まりとなっています。

絵柄面が汚れている切手についても、その汚れによって消印が隠れていたり、もしくは押されている消印をごまかして隠すためにあえて汚しているのではないかという可能性もあるため、使用できない決まりとなっています。

◼戦時色の強い切手はNG

少し特殊な現在使えない切手の例としては、第二次大戦中の戦線高揚とした軍国主義や神道のイメージを押し出したデザインの切手などは現在は使用ができないようになっています。

また、明治時代の手彫り切手や5厘以外の旧小判切手もまた使用できない決まりとなっています。ただし、これらの切手は現在ではかなり希少性の高い物品のため、普通の郵便用途に使用する方はほとんどいないかと思われます。

万が一上記のこれら切手を持っていても、あくまでコレクターアイテムとして保存しておき、実際の郵便物には使用しないようにしてください。

使える切手

反対に、現在使用できる切手は上記以外のすべての切手となります。消印が押されていない未使用の切手であれば上記で解説した一部の使用禁止のもの以外はすべて使用できるので、絵柄面に破れや汚れがない綺麗な状態の切手であれば昭和時代の切手であっても問題なく使用できます。

また、多少破れてしまっている切手でも、その破れが切手周囲のギザギザ部分や絵柄の外側の白いフチ部分までであれば問題なく使用できるようになっています。

もしくは有料にはなってしまいますが、5円の手数料を支払うことで上記のようなギザギザ部分やフチ部分が破れた切手を新品の状態の切手にも交換することが可能です。

◼現在出回っていない料金の切手でもOK

日本郵便が発行しているものであれば何十年前の切手であっても使用できるので、現在出回っている料金の切手でなくても問題なく使用できます。

2019年の消費税増税以前に使用されていた82円切手のような現在では廃止されている切手も、追加で2円切手を貼ることで84円分として定形郵便を送る際に問題なく使用できます。

また、かなり昔の1円未満の銭単位の切手であっても使用できるようになっています。ただし、このことは郵便局員でも知らない人は多いので、窓口に持っていった際、この切手は使えないと言われてしまうかもしれません。

これら銭単位の切手は希少性も高いので、なるべく使用せずに大事に保管しておくことをおすすめします。

関連:切手が切れた、ちぎれた、破れたときの対処法!無効・有効のラインがある

切手を重ねて貼るのがダメな理由!重ねて貼ってもいいという情報は間違い

郵便局の窓口や街中の郵便ポストからハガキ・定形郵便・定形外郵便を送る際、2枚・3枚・4枚・5枚など、複数枚の切手を封筒に重ねて貼るのがNGな理由についてです。

重ねて貼ってもいいという情報がネットにはありますがこれは間違いです。切手はたとえ一部であっても重ねて貼っては駄目で、周りのギザギザ部分であっても重なっていた場合は無効となってしまいます。

万が一重ねて貼り付けてしまった郵便物を郵便ポストに投函してしまうと、重ねられた方の切手は無効扱いとなるので、料金不足として自宅まで返送されてしまうか、受取人に不足分の金額が請求されてしまいますので、ご注意ください。

切手を重ねて貼るのがダメな理由

前述した通り、郵便物に切手を複数枚貼り付ける際、それぞれの切手が重なるように貼るのはNGとなっています。切手の端のギザギザじている部分や絵柄面の周囲の白い縁部分でも重なってはいけません。切手が破れたりちぎれた場合、このギザギザ部分や絵柄の周囲の白い部分までであれば使用可能ですが、重ねて貼ることに関してはこれら一部であってもNGとなっています。

何故このように切手の一部であっても重なるのがダメかというと、その重なって隠れている部分に消印が押されている可能性があるからです。

切手は郵便局で引受された切手には消印というスタンプ状の印が押され、その切手が使用済みであることが証明されています。当然この消印が押された切手は再使用することはできません。

しかし、切手を重ねて貼ってしまうと、その重なって隠れている箇所に消印が押されていても隠すことができてしまいます。

そのような悪意のある使用済切手の再使用を防ぐために、例えほんの一部であっても切手を重ねて貼るのは禁止されています。

万が一重ねて貼ってしまった場合は、重なって下になっている方の切手は無効となり、その料金分が不足として扱われてしまいますのでご注意ください。

切手を重ねて貼ると返送される

上で解説した通り、使用済切手の消印が隠されるのを防ぐために、重なって貼られている切手は使用できないようになっています。窓口からこのように切手が重ねられた郵便物を出そうとすると、下の切手が無効であると教えられ、無効になっている切手の金額分を再度貼る必要があると言われてしまいます。

それに対し、窓口での郵便局員のチェックがない郵便ポストに投函して発送した場合では、多くの場合重ねられている切手が無効であるとして自宅まで返送されてしまうか、そのまま発送されても料金不足として受取人に不足分の金額が請求されてしまいます。

特に、切手のイラストなど絵柄が印刷されている箇所が重なってしまっているケースでは、間違いなくその切手は無効として扱われるので返送されてしまいます。

万が一重なっている部分が小さく、ギザギザの部分程度であれば担当した郵便局の判断によって、セーフとして見逃してくれる場合もありますが、本来はこのようなほんの端っこでさえ、重なっている切手は無効となります。

このような郵便物の返送のリスクを生じさせないためにも、切手を重ねて貼ることは絶対にやらないようにしてください。複数枚の切手を貼る際は、以下で解説しているようにして貼ってください。

正しい切手の貼り方

封筒などに複数枚の切手を貼る際、覚えておきたい決まりとして、切手を貼りつける場所は封筒の左上の縦7cm・横3.5cmの範囲に貼るという約束があります。

横に長い横書き用封筒であれば左上でなく封筒の右上の縦3.5cm・横7cmの範囲に貼り付けます。

この範囲は機械での消印を処理できる範囲がこの位置までというのが理由で、これより著しくはみ出た場合には郵便局員が1枚ずつ手で消印を手押しする必要があります。

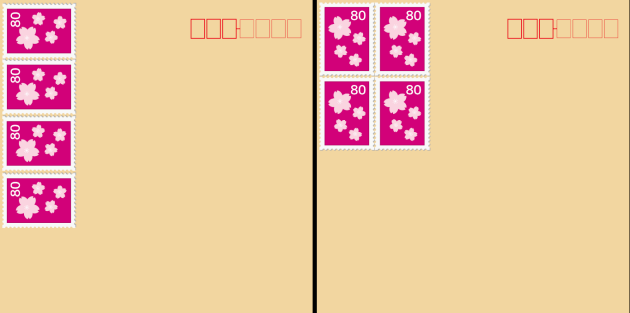

上の画像のように、切手2枚を貼る際はそれぞれの切手を縦に並べても横に並べてもいずれもこの範囲からは超えないので神経質にならなくてもOKです。

切手が3枚以上になると、縦に3枚並べても横に2列並べたりして工夫してもどうしてもこの封筒の左上から縦7cm・横3.5cmという範囲からは超えてしまいます。

しかし、それは仕方がないことなのでせめてそれぞれの切手に隙間をあけないように工夫して貼り付けるなど、最低限の工夫をすれば問題ありません。

間違ってもこの範囲を超えてしまうからといって、それぞれの切手を重ねて貼るようなことをしてしまうと、この記事で解説したように無効となってしまいますので、絶対にやらないようにご注意ください。

関連:切手の貼り方と貼る場所を画像解説!2枚・3枚・4枚・5枚に対応

切手の貼り方と貼る場所を画像解説!2枚・3枚・4枚・5枚に対応

郵便局からハガキ・定形郵便・定形外郵便を送る際、2枚・3枚・4枚・5枚など、複数枚の切手の貼る場所や位置はどこでも良いのか。切手の貼り方と貼る場所を画像付きで解説します。

切手を複数枚ではなく1枚だけ貼る際は、その切手を封筒など梱包材の表面の左上部に貼り付けます。封筒の右上や左下、裏面に貼り付けると無効にはなりませんが、マナー違反にもなるのでご注意ください。

また、本文中で何度も触れていますが、切手を貼る位置にはこの範囲までという位置があり、切手1枚を貼る際でもその範囲内に貼る約束は意識しておく必要があります。

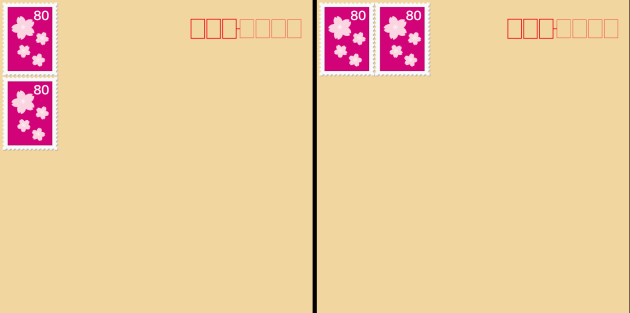

切手2枚の正しい貼り方

封筒などに切手を複数枚貼るときに覚えておきたい決まりとして、切手を貼る範囲は封筒の左上部から縦7cm・横3.5cmの場所までという約束があります。

これには機械で消印を押せる範囲がこの封筒の左上から縦7cm・横3.5cmまでというのが理由で、それ以外の場所やこの範囲よりも著しくはみ出た場合には、郵便局員が消印を手押しする必要があります。

なお、横に長い横書き封筒の場合は左上ではなく封筒の右上から縦3.5cm・横7cmの範囲に貼り付けます。

これは横書き封筒も機械で処理される際は縦書き封筒同様に縦にして処理されるため、このように右上の箇所に貼り付けることで縦書き封筒と同様の場所に切手が位置することになり、郵便局員の手を煩わせずに済みます。

なお、いくらこの縦7cm・横3.5cmの範囲に収まらないからといって、それぞれの切手を重ねるのは絶対にやめてください。

切手を重ねて貼ってしまうと、それぞれの切手の料金の表示がわからず、場合によっては無効となり自宅まで返送されてしまったり、受取人に料金が無効だったとして送料分が全額請求されてしまうリスクもあります。

切手を3枚以上貼り付ける際はどうしてもこの範囲からははみ出てしまうので、そのような場合は無理に収めようとするのでなく、なるべく隙間をあけないで貼るような工夫をするだけでOKです。

◼正しい貼り方

切手2枚の場合は上の画像のように縦に2枚重ねても横に2枚重ねてもいずれの場合も縦7cm・横3.5cmの範囲に収まります。そのため、あまりシビアに考えなくてもこのように正しい貼り方となります。

この上でなるべくそれぞれの切手を離さずに近づけて貼るような工夫をしておくとより良いでしょう。

◼正しくない貼り方

反対に、切手2枚の正しくない貼り方として、貼る位置を左上ではなく封筒の右上や左下に貼ったり、中心近くに貼ったり、それぞれの切手を離して貼るのはNGとなっています。

もちろんこのような貼り方をしても自宅に返送されるようなことはなく、問題なく受取人の元まで配達されます。

ただし、前述した通り、機械での消印の読み込みは不可能なので、郵便局員が手押しする必要になり迷惑を欠けてしまいます。また、何より見た目も綺麗ではないので、このような間違った貼り方をするのは避けてください。

◼切手2枚を使って送る場合の事例

実際に切手を2枚を貼り付けて郵便物を送る際の料金は200円などがあります。

200円は定形外郵便(規格外)で重量50g以内の荷物を送る際に掛かる送料です。切手2枚で200円分にするには100円切手を2枚組み合わせて貼り付けます。

|

切手ぬらし器   |

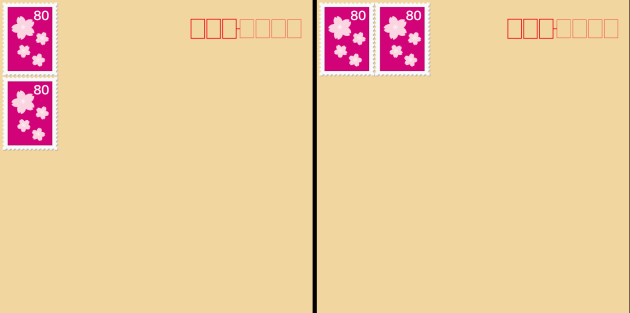

切手3枚の正しい貼り方

切手3枚を郵便物に貼り付ける際にでも2枚のときと同様、郵便物の左上(横長の横書き封筒の場合は右上)から縦7cm・横3.5cm以内の範囲内に貼るという約束は意識する必要があります。

切手3枚を貼り付ける際の、正しい貼り方と正しくない貼り方は以下の通りです。

◼正しい貼り方

切手3枚の場合は上の画像のように縦に3枚重ねても縦に2枚と1枚といったように2列に並べても、いずれの場合も縦7cm・横3.5cmの範囲からは1cm程度はみ出てしまいます。

ただし、この程度のはみ出しは仕方がないので、なるべくそれぞれの切手を離さずに近づけて貼るような工夫をしておくとより良いでしょう。

◼正しくない貼り方

反対に切手3枚の正しくない貼り方として、貼る位置を左上ではなく封筒の右上や左下に貼ったり、中心近くに貼ったり、それぞれの切手を離して貼るのはNGとなっています。

また、それぞれの切手の間に1cm程度隙間をあけて貼ったり、3枚の切手を表面と裏面といったように別々の場所に貼り付けるのもまたNGとなっています。

もちろんこのような貼り方をしても自宅に返送されるようなことはなく、問題なく受取人の元まで配達されます。

ただし、前述した通り、機械での消印の読み込みは不可能なので、郵便局員が手押しする必要になり迷惑を欠けてしまいます。見た目も綺麗ではなく受取人にもいい印象を与えないので、このような貼り方をするのは避けてください。

◼切手3枚を使って送る場合の事例

実際に郵便物を送る際、切手を3枚を貼り付ける必要がある料金は250円などがあります。

250円はゆうパケットで厚さ1cm以内の郵便物を送る際に掛かる送料です。切手3枚で250円分にするには以下の4つの組み合わせが可能です。

(1)100円切手2枚+50円切手1枚

(2)120円切手2枚+10円切手1枚

(3)140円切手1枚+100円切手1枚+10円切手1枚

(4)210円切手1枚+20円切手2枚

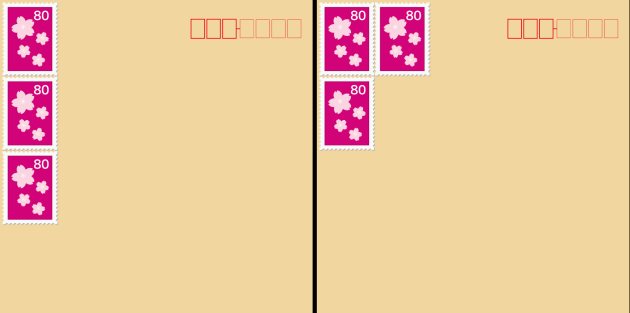

切手4枚の正しい貼り方

切手4枚を郵便物に貼り付ける際でも2枚や3枚の時と同様、郵便物の左上(横長の横書き封筒の場合は右上)から縦7cm・横3.5cm以内の範囲に貼るという約束は意識する必要があります。

切手4枚を貼り付ける際の、正しい貼り方と正しくない貼り方は以下の通りです。

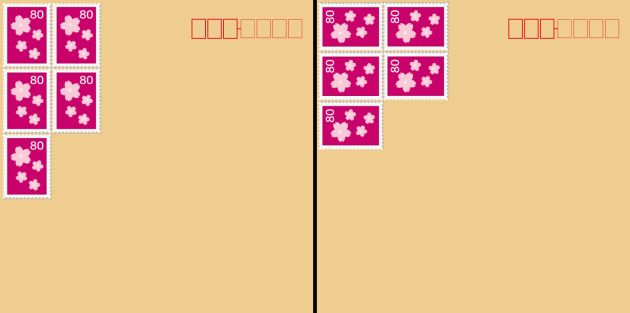

◼正しい貼り方

切手4枚の場合は上の画像のように、縦に4枚並べても、2行ずつ横に2列並べてもいずれにしても郵便物の左上から縦7cm・横3.5cmの範囲からは1cm程度はみ出してしまいます。

ただしこの程度のはみ出しは仕方がないので、なるべくそれぞれの切手を離さずに近づけて貼るような工夫をしておくと良いでしょう。

◼正しくない貼り方

反対に切手4枚の正しくない貼り方として、貼る位置を左上でなく封筒の右上や左下に貼ったりそれぞれの切手を四角に貼るような貼り方はNGとなっています。

また、どうしても縦7cm・横3.5cmの範囲からははみ出てしまうとはいえ、あえてそれぞれの切手を5mm程度隙間を開けて貼り付けたり、2枚だけ封筒の左上に貼り、残りの2枚を裏面や右上に貼るようなやり方もまたNGです。

このような貼り方をしてしまうと機械での消印の読み込みが不可能になってしまい、郵便局員が消印を手押しする必要になってしまいます。

また、見た目も綺麗ではなく、受取人への印象も良くないのでこのような貼り方はしないようにしてください。

◼切手4枚を使って送る場合の事例

実際に切手4枚を貼り付けて郵便物を送る際の料金は、310円などがあります。

310円はゆうパケットで厚さ2c以内の荷物を送る際に掛かる送料です。切手4枚で310円分にするには以下の組み合わせが可能です。

(1)100円切手3枚+10円切手1枚

(2)94円切手2枚+120円切手1枚+2円切手1枚

(3)84円切手2枚+140円切手1枚+2円切手1枚

(4)100円切手1枚+84円切手1枚+63円切手2枚

切手5枚の正しい貼り方

切手5枚を貼り付ける際でも2枚や3枚、4枚の時と同様、郵便物の左上(横長の横書き封筒の場合は右上)から縦7cm・横3.5cm以内の範囲に貼るという約束は意識する必要があります。

切手5枚を貼り付ける際の、正しい貼り方と正しくない貼り方は以下の通りです。

◼正しい貼り方

切手5枚を郵便物に貼り付ける際は縦に3枚と2枚といったように2列にして貼り付ける必要があります。それぞれの上の画像のように、縦に並べるか横に並べるかといった2通りの貼り方がありますが、いずれの場合も縦7cm・横3.5cmの範囲からははみ出てしまいます。

切手5枚を貼り付ける場合はどうしてもこの範囲から出てしまうのは仕方がないので、なるべくそれぞれの切手を離さずに近づけて貼るような工夫をしておくと良いでしょう。

◼正しくない貼り方

反対に切手5枚の正しくない貼り方として、切手5枚すべてを縦や横に1列に並べたりするのはNGとなっています。また、それぞれの切手の貼る位置を封筒の四角にしたり、裏面の中心などに貼るのもまたNGです。

また、どうしても縦7cm・横3.5cmの範囲からははみ出てしまうとはいえ、あえてそれぞれの切手を5mm程度隙間をあけて貼り付けたりなどして、余計な隙間はあけないようにしてください。

何よりも見た目も綺麗ではないので、受取人に対しても良い印象は与えられないのでこのような貼り方はしないようにしてください。

◼切手5枚を使って送る場合の事例

実際に切手5枚を貼り付けて送る際の料金は、580円などがあります。580円は定形外郵便(規格内)で重量1kg以内の荷物を送る際に掛かる送料です。

切手5枚で580円にするには以下の2つの組み合わせが可能です。

(1)210円切手1枚+100円切手2枚+84円切手2枚+2円切手1枚

(2)320円切手1枚+100円切手2枚+50円切手1枚+10円切手1枚

切手6枚・7枚・8枚の正しい貼り方

切手を6枚や7枚、8枚といったように何枚も貼る場合でも、5枚の場合と同様に郵便物の左上(横長の横書き封筒の場合は右上)から縦7cm・横3.5cm以内の範囲に貼るという約束は意識する必要があります。切手を6枚以上を貼り付ける際の、正しい貼り方と正しくない貼り方は以下の通りです。

◼正しい貼り方

切手を6枚以上貼り付ける際も、5枚のときと同様に横に2列並べた状態で縦に3枚や4枚と並べていきます。

切手を6枚以上貼る際は郵便物の左上の縦7cm・横3.5cmの範囲からは数cmはどうしてもはみ出してしまいます。切手をたくさん貼る場合はこの際仕方がないので、なるべくそれぞれの切手を離さずに近づけて貼るような工夫はしてください。

また、そもそも切手を6枚以上貼る際は、その料金が本当に6枚や7枚も貼る必要があるのか料金を計算してみてください。多くの場合で、殆どの郵便料金は切手5枚以内で支払えるはずです。

実際は切手2枚や3枚の組み合わせで済んでしまう料金を、あえてたくさんの切手で支払うのは寄せ集めの切手で支払われた感じもあり、受取人によってはマナー違反として失礼な印象に受け取られるかもしれません。

なるべくより少ない枚数の切手で済むのなら、枚数を減らすことをおすすめします。

◼正しくない貼り方

反対に切手を6枚以上貼る際の正しくない貼り方として、貼る切手をすべて縦や横に1列貼り付けたり、封筒の右上や左下に貼り付けるのはNGとなっています。

また、封筒の表面の左上から縦7cm・横3.5cmの範囲に収まらないからといって、収まらなかった残りの数枚を裏面の左上に貼ったりするのも料金の計算がやりにくくなるので行わないようにしてください。

なによりも、むやみに切手の枚数を多くするのはマナー違反とも受け取られる可能性もあるので、前述した通り、なるべくより少ない枚数の切手で済むのなら切手の枚数を減らすことをおすすめします。

関連:切手が切れた、ちぎれた、破れたときの対処法!無効・有効のラインがある

スポンサードリンク