簡易書留の速達の料金と出し方・書き方!いつ届くのか日数も徹底解説

簡易書留に速達オプションを付与するといくらかかるのか、封筒の出し方や書き方、いつ届くのか配達されるまでの日数を解説します。

簡易書留に速達を付けて送ると、基本となる普通郵便(定形郵便・定形外郵便)の送料+簡易書留料320円+速達料金260円〜が送料として掛かります。

差し出す場所は通常の簡易書留同様、郵便局の窓口もしくはゆうゆう窓口で、到着日数は速達を付けることで通常の簡易書留よりも半日程度早く届くようになります。

速達を付けた簡易書留の料金

| 重量 | 定形郵便の料金 | 定形外郵便の料金 |

| 25g以内 | 694円 | 730円 |

| 50g以内 | 704円 | 730円 |

| 100g以内 | - | 750円 |

| 150g以内 | - | 820円 |

| 250g以内 | - | 860円 |

| 500g以内 | - | 1,100円 |

| 1kg以内 | - | 1,290円 |

速達を付けた簡易書留の料金は上記表の通りとなります。簡易書留は定形郵便または定形外郵便といった普通郵便に付けて送る送り方で、それらの元となる送り方も重量によって料金が変わってきます。

定形外郵便には規格内と規格外という2つのサイズ規格があり、それによって送料も変わってきますが、基本的に定形外郵便に付けられるのは規格内の方がほとんどなので、上記表では定形外郵便(規格内)の送料のみを掲載しています。

なお、簡易書留のオプション料金は310円と送り方や荷物の重量に問わず一定ですが、速達は荷物の重量が250gまでであれば260円、1kgまでは350円、4kgまでは600円と、重くなればなるほどオプション料金も高くなっています。

そのため、あまり荷物の重量を重くしてしまうと、簡易書留+速達まで付けた時の送料はかなり高くなってしまいがちなのでご注意下さい。

速達を付けた簡易書留の書き方

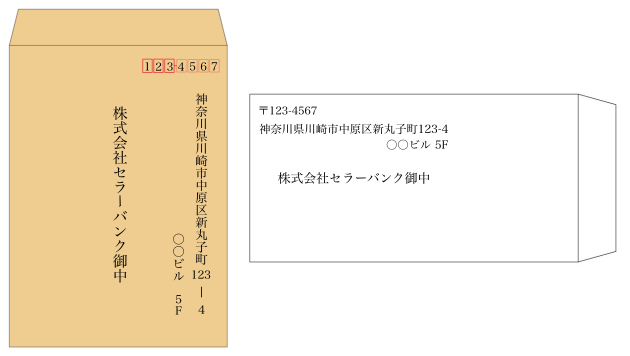

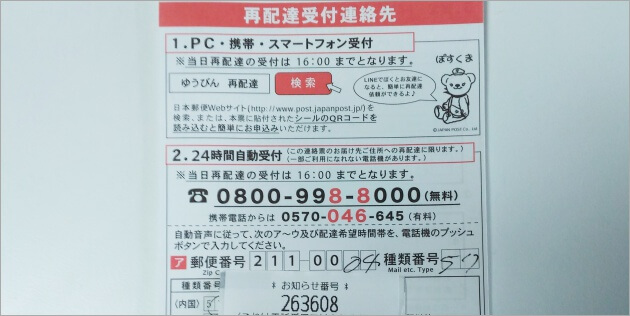

速達を付けた簡易書留の宛名面は、上記画像のように普通の簡易書留と同様に封筒の右半分から中央にかけて大きめの字でお届け先の郵便番号・住所・氏名(会社名)を記入します。裏面には差出人情報として、郵便番号・住所・氏名を記入します。

さらに今回は速達を付けて送るため、普通の簡易書留と間違われないように、上記画像のように封筒の右上部にペンで赤い線を引いて速達郵便であることを示します。これでその郵便物が速達郵便であることが表示されます。

速達郵便の公式の決まりとしては、このように赤い線を引くだけでOKとされていますが、線を引くだけでは心配という方には以下のような「速達」と書かれたスタンプを使用することでより、明確に速達であることが伝わるようになります。

このスタンプを押す位置には特別な決まりはありませんが、封筒の下半分の左側、通常の縦書き封筒で言うと宛名の氏名の左隣が一般的に押される場所となっています。

なお、もちろんこのような専用のスタンプを使用するのではなくとも、手書きで「速達」と記入する表記方法でも問題はありません。

|

シャチハタスタンプ速達   |

速達を付けた簡易書留の出し方

速達を付けた簡易書留は普通の簡易書留と同様に、郵便局の窓口から発送を行います。速達を付ける付けないに限らず簡易書留では郵便ポストからの投函発送は行なえませんのでご注意下さい。

また、簡易書留ではゆうパックのようにローソンやミニストップのようなコンビニからの発送は行なえませんのでこちらもご注意下さい。

簡易書留は必ず郵便窓口から発送作業を行い、追跡番号を発行したりするため、必要な書類に記入を行います。

ただし、土曜日や日曜日、祝日のような休日では多くの町中の郵便局は営業していなかったり営業時間が短ったりするのでなかなか差し出すのが難しくなっています。

その場合は、郵便局の時間外窓口であるゆうゆう窓口から発送するようにすると休日にも営業しており、通常窓口同様に簡易書留を差し出すことができます。

ゆうゆう窓口には休日にも夜遅くまで営業している店舗や、中には24時間営業している店舗もあるので通常の郵便窓口から簡易書留を出すのが難しい方はゆうゆう窓口から差し出すことをおすすめします。

速達を付けた簡易書留の過去の実際の追跡結果

.jpg)

簡易書留を窓口で差し出す際に受領証が渡されるので、そちらに記載されている追跡番号(お問い合わせ番号)を元に追跡を行うことで、荷物の配送状況を確認することができます。

参考までに速達を付けた簡易書留として発送され、到着までが完了した郵便物の過去の実際の追跡結果を以下に掲載します。

簡易書留は速達を付ける付けないに関係なく、平日だけでなく土曜日・日曜日・祝日にも配達が行われる送り方です。また、簡易書留を付けず速達を付けただけの郵便物であっても同様に土日祝日の配達も行われます。

ただし、簡易書留は原則対面手渡しでの受け渡しとなっているので、休日に配達が行われても受取人宅が不在であればその荷物は持ち戻りとなってしまい、郵便受けへの投函は行われないのでご注意下さい。

◼東京都から静岡県に1日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 05/09 13:30 | 引受 | 銀座郵便局 | 東京都 |

| 05/10 08:11 | 到着 | 天竜郵便局 | 静岡県 |

| 05/10 15:22 | お届け先にお届け済み | 天竜郵便局 | 静岡県 |

5月9日(木曜日)の午後に東京都中央区から発送された簡易書留は、翌日の5月10日(金曜日)の午後に配送先である静岡県浜松市に配達が完了しています。

◼東京都から愛知県に1日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 05/09 13:30 | 引受 | 銀座郵便局 | 東京都 |

| 05/10 07:19 | 到着 | 稲沢郵便局 | 愛知県 |

| 05/10 12:08 | お届け先にお届け済み | 稲沢郵便局 | 愛知県 |

5月9日(木曜日)の午後に東京都中央区から発送された簡易書留は、翌日の5月10日(金曜日)のお昼に配送先である愛知県稲沢市に配達が完了しています。

◼東京都から大阪府に1日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 05/09 13:30 | 引受 | 銀座郵便局 | 東京都 |

| 05/10 06:08 | 到着 | 吹田郵便局 | 大阪府 |

| 05/10 11:46 | お届け先にお届け済み | 吹田郵便局 | 大阪府 |

5月9日(木曜日)の午後に東京都中央区から発送された簡易書留は、翌日の5月10日(金曜日)の午前中に配送先である大阪府吹田市に配達が完了しています。

◼大阪府から大阪府に1日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 05/07 17:00 | 引受 | 堺郵便局 | 大阪府 |

| 05/08 06:13 | 到着 | 堺金岡郵便局 | 大阪府 |

| 05/08 16:28 | お届け先にお届け済み | 堺金岡郵便局 | 大阪府 |

5月7日(火曜日)の夕方に大阪府堺市から発送された簡易書留は、翌日の5月8日(水曜日)の夕方に配送先である大阪府堺市に配達が完了しています。

◼大阪府から大阪府に1日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 05/07 17:20 | 引受 | 堺郵便局 | 大阪府 |

| 05/08 06:23 | 到着 | 西淀川郵便局 | 大阪府 |

| 05/08 10:12 | お届け先にお届け済み | 西淀川郵便局 | 大阪府 |

5月7日(火曜日)の夕方に大阪府堺市から発送された簡易書留は、翌日の5月8日(水曜日)の午前中に配送先である大阪府大阪市に配達が完了しています。

関連:速達がある一番安い送り方!郵送料金順の発送方法ランキング

簡易書留はコンビニ発送とコンビニ受け取りできないのでその代替案

簡易書留はセブンイレブン・ファミリーマート・ローソンといったコンビニから送るや受け取ることが出来ないので、それぞれの代替案をご紹介します。

ゆうゆう窓口からの発送と郵便局留めを使えば、仕事や学校で忙しく平日の郵便局の営業時間内に行けない人でも問題なく簡易書留の発送と受け取りを行うことが可能です。

ゆうゆう窓口の中には24時間営業を行っている店舗もあるので、そのような店舗であれば深夜や早朝といった時間帯であってもコンビニ同様に発送や受け取りができるようになっています。

簡易書留のコンビニ発送の代替案

| コンビニ発送可能なコンビニ一覧 | |

| × セブンイレブン | × ファミリーマート |

| × ミニストップ | × セイコーマート |

| × ローソン | × ローソンストア100 |

| × NewDays | × デイリーヤマザキ |

| × ポプラ | × 生活彩家 |

簡易書留はコンビニからの発送は行なえません。セブンイレブンやファミリーマート、ローソンなど全てのコンビニでできないのでご注意下さい。

簡易書留はポスト投函は行えず、必ず郵便局の窓口から発送する必要がありますが、多くの郵便局は夕方頃には閉まってしまうので忙しい方にとってはなかなか発送を行うのが難しくなっています。

そのため、簡易書留を夜にも発送したい方は、郵便局の時間外窓口であるゆうゆう窓口で発送を行うことをおすすめします。

ゆうゆう窓口の中には24時間営業を行っている店舗もあるので、これらの店舗であれば深夜や早朝といった時間帯でも簡易書留の発送を行うことは可能です。

関連:24時間営業している郵便局一覧(東京・大阪・福岡など47都道府県を完全網羅)

簡易書留のコンビニ受け取りの代替案

簡易書留はコンビニで受け取るコンビニ受取もできません。簡易書留に限らず、普通郵便やレターパック、ゆうパックなど全ての送り方でコンビニ受け取りは利用できません。

日本郵便で送られる荷物でコンビニ受取が可能なのは、Amazonから発送される商品とフリマアプリのメルカリ独自の送り方であるゆうゆうメルカリ便を利用して送られた商品のみとなっています。

そのため、コンビニ受取の代替案としては荷物の受け取りを郵便局の窓口で行う郵便局留め扱いにして送ってもらうことをおすすめします。

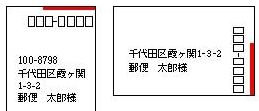

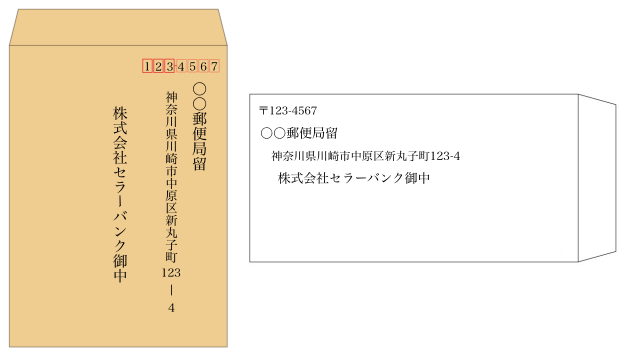

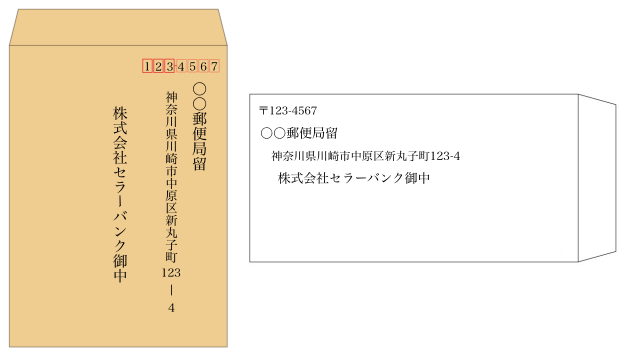

簡易書留を郵便局留めにして発送してもらう際は、差出人に郵便物の宛名を上記画像のようにして宛名書きをしてもらいます。

郵便番号は受け取り場所として指定する郵便局の郵便局、住所は「〇〇郵便局留」と指定する郵便局名+留と記入した後にその郵便局の住所、氏名と電話番号は受取人本人のものを記入します。

これでその簡易書留は受取人の自宅ではなく指定した郵便局の窓口に到着し、その窓口で受取人の好きなタイミングで受け取ることが可能です。

ただし、郵便局留めの場合は受け取り場所の郵便局の窓口に到着した翌日から起算して7日間までという保管期間が設けられており、これを過ぎてしまうと差出人の元まで返送されてしまうのでご注意下さい。

郵便局留めで送った過去の実際の追跡結果

.jpg)

簡易書留を窓口で差し出す際に受領証が渡されるので、そちらに記載されている追跡番号(お問い合わせ番号)を元に追跡を行うことで、荷物の配送状況を確認することができます。

参考までに郵便局留めで発送され受け渡しまでが完了した簡易書留の過去の実際の追跡結果を以下に掲載します。

◼山梨県から東京都に2日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/09 21:01 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |

| 04/11 | 私書箱保管 | 多摩郵便局 | 東京都 |

| 04/11 13:55 | 窓口でお渡し | 多摩郵便局 | 東京都 |

4月9日(火曜日)の夜に山梨県甲府市から発送された簡易書留は、翌々日の4月11日(木曜日)の午後に配送先である東京都多摩市で窓口での受け取りが完了しています。

◼大阪府から鳥取県に2日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 05/07 15:04 | 引受 | 堺郵便局 | 大阪府 |

| 05/08 | 私書箱保管 | 鳥取中央郵便局 | 鳥取県 |

| 05/09 08:49 | 窓口でお渡し | 鳥取中央郵便局 | 鳥取県 |

5月7日(火曜日)の午後に大阪府堺市から発送された簡易書留は、翌々日の5月9日(木曜日)の朝に配送先である鳥取県鳥取市で窓口での受け取りが完了しています。

◼山梨県から東京都に1日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/09 22:34 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |

| 04/10 08:00 | 最寄局・最寄店送付 | 新宿郵便局 | 東京都 |

| 04/10 10:38 | 窓口でお渡し | 新宿第一生命ビル内郵便局 | 東京都 |

4月9日(火曜日)の夜に山梨県甲府市から発送された簡易書留は、翌日の4月10日(水曜日)の午前中に配送先である東京都新宿区で窓口での受け取りが完了しています。

◼東京都から神奈川県に2日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/15 11:29 | 引受 | 目黒駒場郵便局 | 東京都 |

| 04/17 | 私書箱保管 | 鶴見郵便局 | 神奈川県 |

| 04/17 09:51 | 窓口でお渡し | 鶴見郵便局 | 神奈川県 |

4月15日(月曜日)の午前中に東京都目黒区から発送された簡易書留は、翌々日の4月17日(水曜日)の朝に配送先である神奈川県横浜市で窓口での受け取りが完了しています。

◼山梨県から千葉県に1日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/10 20:06 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |

| 04/11 06:47 | 到着 | 印西郵便局 | 千葉県 |

| 04/11 10:08 | 窓口でお渡し | 印西郵便局 | 千葉県 |

4月10日(水曜日)の夜に山梨県甲府市から発送された簡易書留は、翌日の4月11日(木曜日)の午前中に配送先である千葉県印西市で窓口での受け取りが完了しています。

関連:簡易書留の郵便局留めでの送り方と受け取り方

簡易書留の不在票がない場合やなくした場合の再配達依頼方法

簡易書留の不在票が投函されなかったり紛失してしまった場合の再配達依頼方法について解説します。

簡易書留では原則対面手渡しで受け渡しが行われるように決まっているので、不在時は必ずその郵便物は持ち戻りとなり、代わりに郵便受けには不在連絡票が投函されます。

しかし、極稀に不在連絡票が投函されなかったり、不在票をなくしてしまったという方もありますが、そのような場合でも再配達依頼は追跡番号を元にインターネットや電話から行うことができます。

簡易書留の不在票がない理由と対策

簡易書留のような原則手渡しとなっている郵便物については不在時には必ず持ち戻りとなり、不在票が投函されるようになっています。しかし、極稀に不在だったのにも関わらず不在票が入っていないときがありますが、その際には以下のような理由が考えられます。

理由1:当日中の再配達の予定がある

速達を付けた簡易書留など、可能な限り早く届けることを目的としている郵便物の場合、午前中の配達時に不在であっても、その当日の午後にもう一度再度配達に来るときがあり、そのような場合は不在票も投函しません。

対策としては特にないので、素直にその日の二度目の再配達に来るのを待っているのが一番良いでしょう。当日の二度目の配達時にも再度不在であれば、その時不在票は投函されるので再配達依頼はその時初めて行うようにして下さい。

理由2:役所から発送された国民健康保険証だった

郵便物が市役所や区役所などから発送される国民健康保険等の場合、同時期に大量に発送されるものであるため、期限内にできるだけ効率よく配達できるよう、一度目の不在時には不在票も入れない場合があります。

その当日や翌日にその近隣住宅に配達しに行った際に、もう一度配達しに行き、何度か訪問してそれでも不在であったときにようやく不在票を入れます。

対策としては特にないので、できるだけ配達が行われそうな時間帯は在宅しているようにすると良いでしょう。

理由3:郵便受け(郵便ポスト)が分からなかった、いっぱいで入らなかった

戸建ての住宅などで郵便受けがなかったり壊れていた場合、不在票を入れることもできないので、普通は代わりにドアの隙間に差し込んだりします。

しかし、それでもどうしても入れられない家の場合は、不在票が投函されずに再度配達しにくるケースがあります。

こちらも対策としては特にないので、郵便受けは郵便物が正しく入るように常にチェックしておき、壊れたりしたらすぐに直すようにするのが大切です。

理由4:配達員が入れ忘れた

不在時に配達員が不在票を入れ忘れることはまずありえないのですが、極稀に配達員が新人など不慣れだった場合はそのようなケースもあります。

対策としては事情を配達局に説明した上で、追跡番号などから再配達依頼を行うようにして下さい。

簡易書留の不在票をなくした場合の再配達依頼方法

万が一簡易書留の不在票を紛失してしまった場合、再配達の依頼方法としては、最も確実な方法はその荷物の追跡番号さえわかっていればインターネットまたは24時間自動受付から申し込むことです。日本郵便の再配達は追跡番号と再配達でのお届け先の住所などの情報さえわかっていれば問題なく行うことができるので、不在票をなくしてしまっても大きな問題ではありません。

また、追跡番号がわからない場合は差出人に連絡し、教えてもらうようにすると良いでしょう。ただし、差出人によっては自分が発送した荷物の追跡番号を把握していない可能性も高いので、その場合は他の方法が必要です。

◼不在連絡票もなく追跡番号もわからない場合

不在票をなくして追跡番号もわからない場合には、その荷物の配達を担当する配達局まで電話で連絡してみることをおすすめします。配達局は基本的に最寄りの小さな郵便局ではなく、その地域の大きな郵便局となります。

配達局がどこの郵便局かわからない場合は、まずは最寄りの郵便局に相談した上で、自宅の住所を伝えてどこの郵便局が配達局か教えてもらうようにすると良いでしょう。

なお、不在票により持ち戻りとなった郵便物は再配達依頼ではなく、自分で直接保管されている配達局まで取りに行くことも可能なので、配達局に直接行き、不在票をなくしてしまった旨を伝えた上で荷物を窓口で直接受け取っても良いでしょう。

再配達が完了した過去の実際の追跡結果

.jpg)

簡易書留を窓口で差し出す際に受領証が渡されるので、そちらに記載されている追跡番号(お問い合わせ番号)を元に追跡を行うことで、荷物の配送状況を確認することができます。

参考までに簡易書留で発送され、一度不在による持ち戻りとなった後再配達によって受け取りが完了した郵便物の過去の実際の追跡結果を以下に掲載します。

◼山梨県から東京都に2日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/09 19:53 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |

| 04/10 05:41 | 到着 | 千歳郵便局 | 東京都 |

| 04/10 | ご不在のため持ち戻り | 千歳郵便局 | 東京都 |

| 04/10 | 配達希望受付 | インターネット・IVR | |

| 04/11 | 配達希望受付 | 千歳郵便局 | 東京都 |

| 04/11 20:27 | お届け先にお届け済み | 千歳郵便局 | 東京都 |

4月9日(火曜日)の夜に山梨県甲府市から発送された簡易書留は、翌日の4月10日(水曜日)に配達されましたが不在のため持ち戻りとなり、その翌日の4月11日(木曜日)の夜に配送先である東京都世田谷区に再配達が完了しています。

◼山梨県から山梨県に2日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/10 22:16 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |

| 04/11 06:57 | 到着 | 竜王郵便局 | 山梨県 |

| 04/11 | ご不在のため持ち戻り | 竜王郵便局 | 山梨県 |

| 04/12 | 配達希望受付 | 竜王郵便局 | 山梨県 |

| 04/12 | 保管 | 竜王郵便局 | 山梨県 |

| 04/12 19:25 | お届け先にお届け済み | 竜王郵便局 | 山梨県 |

4月10日(火曜日)の夜に山梨県甲府市から発送された簡易書留は、翌日の4月11日(木曜日)に配達されましたが不在のため持ち戻りとなり、その翌日の4月12日(金曜日)の夜に配送先である山梨県甲斐市に再配達が完了しています。

◼東京都から東京都に2日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/10 10:15 | 引受 | 目黒駒場郵便局 | 東京都 |

| 04/10 16:13 | 到着 | 目黒郵便局 | 東京都 |

| 04/11 | ご不在のため持ち戻り | 目黒郵便局 | 東京都 |

| 04/11 | 配達希望受付 | インターネット・IVR | |

| 04/12 20:44 | お届け先にお届け済み | 目黒郵便局 | 東京都 |

4月10日(水曜日)の午前中に東京都目黒区から発送された簡易書留は、翌日の4月11日(木曜日)に配達されましたが不在のため持ち戻りとなり、その翌日の4月12日(金曜日)の夜に配送先である東京都目黒区に再配達が完了しています。

◼大阪府から大阪府に5日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/27 11:21 | 引受 | 堺郵便局 | 大阪府 |

| 04/28 06:45 | 到着 | 布施郵便局 | 大阪府 |

| 04/28 | お届け先休日等のため保管 | 布施郵便局 | 大阪府 |

| 04/29 | ご不在のため持ち戻り | 布施郵便局 | 大阪府 |

| 05/01 | 配達希望受付 | インターネット・IVR | |

| 05/02 11:14 | お届け先にお届け済み | 布施郵便局 | 大阪府 |

4月27日(土曜日)の午前中に大阪府堺市から発送された簡易書留は、翌々日の4月29日(祝日)に配達されましたが不在のため持ち戻りとなり、5月2日(祝日)の午前中に配送先である大阪府東大阪市に再配達が完了しています。

◼山梨県から山梨県に4日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/11 19:29 | 引受 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |

| 04/12 | 到着 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |

| 04/12 | ご不在のため持ち戻り | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |

| 04/15 | 配達希望受付 | インターネット・IVR | |

| 04/15 | 配達希望受付 | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |

| 04/15 18:35 | お届け先にお届け済み | 甲府中央郵便局 | 山梨県 |

4月11日(木曜日)の夜に山梨県甲府市から発送された簡易書留は、翌日の4月12日(金曜日)に配達されましたが不在のため持ち戻りとなり、4月15日(月曜日)の夜に配送先である山梨県甲府市に再配達が完了しています。

関連:郵便局の保管期間の延長方法と期限切れで保管期間が過ぎたときの対処法

簡易書留の郵便局留めでの送り方と受け取り方

簡易書留を自宅や会社以外の場所で受け取ることが出来る郵便局留めの送り方と受け取り方についてです。

簡易書留では受け取り場所を受取人の自宅などではなく指定した郵便局にする郵便局留めにして発送することも無料でできます。

郵便局留めであれば、受取人の在宅は関係なく受取人の好きなタイミングで郵便局で受け取ることが可能でおすすめですが、保管期間が設けられているので保管期間内に受け取ることだけにはご注意下さい。

簡易書留の郵便局留めの送り方

簡易書留は受取人の自宅や会社で受け取るだけでなく、受け取り場所を希望する郵便局に指定し、その郵便局の窓口で受取人が好きなタイミングで受け取る郵便局留めにして発送することも可能です。

簡易書留を郵便局留めにして発送する際は、上記画像のように宛名を記入します。

郵便番号は受け取り場所として指定する郵便局の郵便番号、住所は「〇〇郵便局留」と指定する郵便局名+留と記入した後に住所と氏名は受取人本人のものを記入します。

上記のように郵便局留めとして宛名書きをした封筒の中に書類など送る荷物を梱包し郵便局まで持ち込み、窓口で簡易書留を郵便局留めにして送りたい旨を伝えて、送料分を現金または切手で支払い発送作業は完了です。

梱包に使用する封筒は何でも構いませんが、ビジネスの場面でかつ書留を付けて送るような重要書類を送る際は、以下のような透けにくい白封筒がおすすめです。

|

透けない封筒 テープ付 長形3号   |

簡易書留の郵便局での受け取り方

.jpg)

郵便局留めにして送られた簡易書留の窓口での受け取り方は、郵便物の到着後受け取り場所の郵便局へ行き、窓口で保管されている簡易書留を受け取りに来た旨を伝えます。

なお、局留めで発送されたものを受け取る際には運転免許証や保険証などの身分証明書、不在で持ち帰りとなった物を受け取る際には追加して不在連絡票が必要となりますので、窓口で差し出して下さい。

保管棚から取ってきてもらった郵便物が自分宛てのものだと確認が取れたら、最後にサインまたは印鑑をして受け取りは完了となります。

なお、局留めの簡易書留は本人だけでなく家族など代理人でも受け取りが可能ですが、その際は宛名本人の委任状と本人の身分証明書、代理人の身分証明書がそれぞれ必要になりますので、ご注意下さい。

簡易書留の郵便局での保管期間

郵便局留めで送られた簡易書留の保管期間は、受け取り場所の郵便局に到着した日の翌日から起算して7日間となっています。この7日間の保管期間中に受取人が保管期間の延長を希望する旨を郵便局まで電話すれば、最長で3日までの延長は可能です。

この保管期間を過ぎてしまった簡易書留は、何も連絡をしないでいると差出人のもとまで返送されてしまいますので、必ず忙しいときでも保管期間の延長の希望電話はするようにして下さい。

なお、郵便局留めで送られた簡易書留であっても、受け取り場所の郵便局に到着したことは郵便局から走らされないので、自分で到着したと思われることを見計らって、受け取りに行く必要があります。

基本的に差出人が発送を行ってから翌日または翌々日には受け取り場所の郵便局に到着するので、差出人に発送した連絡をもらってからなるべく早く受け取りに行くことをおすすめします。

郵便局留めで送った過去の実際の追跡結果

.jpg)

簡易書留を窓口で差し出す際に受領証が渡されるので、そちらに記載されている追跡番号(お問い合わせ番号)を元に追跡を行うことで、荷物の配送状況を確認することができます。

参考までに郵便局留めで発送され、郵便局の窓口で受け取りが完了した簡易書留の過去の実際の追跡結果を以下に掲載します。

◼東京都から東京都に1日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/11 16:03 | 引受 | 目黒駒場郵便局 | 東京都 |

| 04/12 | 保管 | 晴海郵便局(京橋) | 東京都 |

| 04/12 12:38 | 窓口でお渡し | 晴海郵便局(京橋) | 東京都 |

4月11日(木曜日)の夕方に東京都目黒区から発送された簡易書留は、翌日の4月12日(金曜日)に受け取り場所の窓口に到着した後、その日のお昼に配送先である東京都中央区の窓口で受け取りが完了しています。

◼東京都から神奈川県に5日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/12 11:17 | 引受 | 目黒駒場郵便局 | 東京都 |

| 04/14 | 保管 | 鶴見郵便局 | 神奈川県 |

| 04/17 15:01 | 窓口でお渡し | 鶴見郵便局 | 神奈川県 |

4月12日(金曜日)の午前中に東京都目黒区から発送された簡易書留は、翌々日の4月14日(日曜日)に受け取り場所の窓口に到着した後、4月17日(水曜日)の午後に配送先である神奈川県横浜市の窓口で受け取りが完了しています。

◼東京都から東京都に1日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/16 09:14 | 引受 | 目黒駒場郵便局 | 東京都 |

| 04/17 | 保管 | 新宿郵便局 | 東京都 |

| 04/17 08:00 | 最寄局・最寄店送付 | 新宿郵便局 | 東京都 |

| 04/17 | 保管 | 東京都庁内郵便局 | 東京都 |

| 04/17 11:41 | 窓口でお渡し | 東京都庁内郵便局 | 東京都 |

4月16日(水曜日)の午前中に東京都目黒区から発送された簡易書留は、翌日の4月17日(木曜日)に受け取り場所の窓口に到着した後、その日の午前中に配送先である東京都新宿区の窓口で受け取りが完了しています。

◼大阪府から東京都に11日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/26 15:18 | 引受 | 堺郵便局 | 大阪府 |

| 04/28 | 保管 | 渋谷郵便局 | 東京都 |

| 05/07 14:19 | 窓口でお渡し | 渋谷郵便局 | 東京都 |

4月26日(金曜日)の午前中に大阪府堺市から発送された簡易書留は、翌々日の4月28日(日曜日)に受け取り場所の窓口に到着した後、5月7日(火曜日)の午後に配送先である東京都渋谷の窓口で受け取りが完了しています。

◼大阪府から熊本県に1週間で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/26 18:48 | 引受 | 堺郵便局 | 大阪府 |

| 04/27 | 保管 | 山鹿郵便局 | 熊本県 |

| 05/03 10:18 | 窓口でお渡し | 山鹿郵便局 | 熊本県 |

4月26日(金曜日)の夕方に大阪府堺市から発送された簡易書留は、翌日の4月27日(土曜日)に受け取り場所の窓口に到着した後、5月3日(祝日)の午前中に配送先である東京都渋谷の窓口で受け取りが完了しています。

関連:ゆうゆう窓口で簡易書留の発送と受け取りをする方法

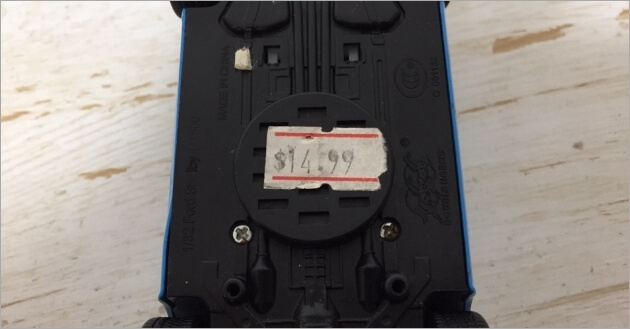

シールを剥がした後のベタベタを取る方法!ステンレスや金属にも対応

シールや粘着テープを剥がした後に残るベタベタした糊の取り方を徹底解説します。

フリマアプリのメルカリに出品したいけど値札シールが上手く剥がれずにベタベタが残ってしまった水筒、シールタイプの切手を剥がして再利用したいけど上手く剥がれずにベタベタが残ってしまった封筒など、ステンレスや紙など様々な素材に使えます。

一番簡単でおすすめの剥がし方は市販されているシール用剥がし液を使用することですが、ハンドクリームやエタノール、除光液など家庭にある一般的なものでもベタベタは取ることができます。

シールのベタベタを取る方法

シールを剥がした後のベタベタを取る方法には、以下で述べるようにたくさんの方法があります。その時取り除く品目や周りにあるものによって、剥がす方法を選ぶと良いでしょう。

◼市販の剥がし液

|

3Mクリーナー30   |

シールを剥がした後のベタベタを取る最も確実な方法は、市販の剥がし液を使用することです。

剥がし液はシールを剥がす際に使用して、そもそものベタベタが残らないようにするための商品ですが、当然残ってしまったベタベタを取るときにも活用できます。

使い方は、それぞれの商品の説明書きに書かれているように、ベタベタが残ってしまった箇所に散布して一定時間放置した後、付属のヘラやカードなどで優しくこすることで綺麗に取り去ることができます。

ただし、後述するように剥がし液は散布するものの材質によっては、変質したり塗装が取れてしまう危険性もあるので、その点はご注意ください。

◼ハンドクリーム

ベタベタを取る際、最も確実な方法は上記した剥がし液を使用する方法ですが、わざわざ残ってしまったシールのベタベタを取るためだけに剥がし液を購入するのは勿体無いと感じてしまうかもしれません。

家庭にあるものの中でベタベタを一番取りやすいものは、ハンドクリームやニベアクリームなどのスキンクリームです。

使い方は、ハンドクリームなどをベタベタしている箇所に塗って3分ほど放置した後、指でくるくる回してなじませます。最後に布やキッチンペーパーでクリームを拭き取ると、ベタベタはきれいに取れています。

◼エタノール

シール跡のベタベタは、消毒用のエタノール(アルコール)でも落とせます。使い方はキッチンペーパーや適当な古布などにエタノールをたっぷりと含ませた後、ベタベタの箇所に貼り付け、数分間置いてなじませませてから、綺麗に拭き取って完了です。

◼酢

上記のエタノールと似たような剥がし方で、料理用の酢でもベタベタは落とすことができます。使い方はキッチンペーパーや適当な古布などに酢をたっぷりと含ませた後、ベタベタの箇所に貼り付け、数分間置いてなじませませてから、綺麗に拭き取ります。

◼除光液

マニキュアの除光液でもシールのベタベタは落とすことができます。使い方は、上記のエタノールや酢と同様、キッチンペーパーなどに除光液を含めた後、ベタベタを取りたい箇所に貼り付け、数分間の放置後、綺麗に拭き取ります。

その他、一般家庭にあるものでシールのベタベタを取ることができるのは、香水・ベンジン・クレ556などの潤滑剤・ライターオイル・灯油・害虫駆除用スプレー・楽器用などのレモンオイル・みかんの汁・食器用洗剤などがあります。

使用方法はエタノールや酢、除光液などと同様で、布などに湿らせた上記の液体を一定時間貼り付けた後、拭き取る形となります。

◼消しゴム

上記してきた溶剤などで取る方法以外でも、シール跡のベタベタを取ることはできます。消しゴムで取る方法では、その方法はとても単純でベタベタが残ってしまった箇所を消しゴムでゴシゴシと擦るだけとなります。

あまり力を入れすぎると紙や封筒などの材質では変形してしまう可能性があるので、あまり力を入れすぎずに一定の力で継続的にやるようにして下さい。

◼ガムテープ

ガムテープでもベタベタは取ることができます。紙のガムテープよりも布製のガムテープの方が粘着力も強いので、より取れやすいです。

こちらもやり方はとても単純で、ベタベタしている箇所を適当な長さで切ったガムテープで、パタペタと何度も貼り付けては一瞬で取るようにして取っていきます。

こちらもあまり力を入れすぎずに一定の力で継続的にやると良いでしょう。また、粘着力が弱くなってきた場合には新しいガムテープに替えるようにして下さい。

◼重曹

重曹でもベタベタは取ることができます。ベタベタしている箇所に重曹をふりかけた後、水で湿らせてから古布などで擦って拭き取ることで、重曹の研磨効果によりベタベタを落とせます。

◼ぬるま湯

シール跡がベタベタしてしまっているものが水に濡れても大丈夫なものであれば、お湯またはぬるま湯で剥がす方法もあります。

こちらもやり方はとても簡単で、たらいなどにぬるま湯〜熱いお湯を溜めてから、その中にベタベタしてしまっている物を直接浸け込みます。

一定時間浸け置いた後、取り出してから必要に応じてヘラやカードなどで軽くこすって残っている部分を落として完了です。

お湯のように熱でベタベタを落とす方法には、これ以外にもドライヤーの熱で粘着力を落として剥がす方法もあります。

素材別の注意点

これまで紹介してきたように、シール跡のベタベタを取る方法には様々な方法がありますが、ベタベタを取る品目によって向いている方法と向いていない方法があります。◼︎金属・ステンレスに残ったベタベタ

ステンレスボトルや金属製の灰皿など、金属製の物のベタベタを取る時にシール剥がしやマニキュアの除光液を取る場合、散布部が塗装されていると剥がし液などが反応してしまい、塗装まで取れてしまうことがあります。

ベタベタが残っている部分が塗装されている場合は、一度端の部分など目立たない箇所に塗ってみて反応がないか確かめた上で、ベタベタを剥がすようにして下さい。

塗装がされている金属製のものはハンドクリームなど塗装が落ちる心配のない方法でやる方がおすすめです。金属製の物以外でも、木製やプラスチック製品など、塗装されているものは同様の注意が必要です。

◼︎プラスチックに残ったベタベタ

中古で買ったCDなどのケースに付いてしまったベタベタを落とす際、CDケースに使用されているスチレン系のプラスチックはシール剥がし液や除光液を塗ってしまうとプラスチック部分本体まで溶けてしまう危険性があるのでご注意下さい。

CDケースなどのベタベタを落とすときは、変形しない程度に気をつけながらドライヤーの熱で地道に落とすか、ガムテープで剥がし取るようにすると良いでしょう。

◼︎紙・封筒・ダンボールに残ったベタベタ

中古で買った紙製のレコードのジャケットや、封筒などのシール跡のベタベタには、除光液やエタノールなどを大量に塗ってしまうと水分が浸透してしまい、紙製品本体が傷んでしまう危険性があるのでご注意下さい。

紙製品にも使える剥がし液を利用するか、消しゴムで地道に取るようにすると良いでしょう。

◼︎壁紙に残ったベタベタ

壁に貼っていたポスターなどを剥がした後などの壁紙に残ってしまったベタベタには、除光液を使ってしまうとその下の壁紙や壁紙を貼り付けているのりまで傷んでしまう危険性があります。

壁紙のベタベタを取る際には、壁紙にも使える市販の剥がし液を使うか、弱い力で消しゴムで落とすようにすると良いでしょう。

◼︎ガラスに残ったベタベタ

グラスや花瓶など、ガラス製のものに残ってしまったベタベタを取る際には、熱湯につけたりドライヤーを当てすぎてしまうと、耐熱性がないものの場合、熱で割れてしまう危険があるのでご注意下さい。

ガラス製品の場合には市販の剥がし液や除光液などで剥がすのがおすすめです。

◼︎布に残ったベタベタ

Tシャツやテーブルクロスなど、布製の製品のタグを剥がした後のベタベタには、除光液などを散布してしまうと布自体の染め粉が落ちてしまうので、絶対にやらないようにして下さい。

布製のものの場合は、一度その部分だけでも洗濯した後、半乾きの状態でガムテープでペタペタと当てることで綺麗に取り除くことができます。

◼大理石・コンクリート・アルミ

大理石の床材などに酢を付けてしまうと白く変色してしまうので絶対にやらないようにして下さい。

また、コンクリートの住宅材やアルミ製の鍋など、コンクリートやアルミに酢を付けてしまうと反応してしまい材質自体が溶けてしまうので、こちらも絶対にやらないようにご注意下さい。

関連:切手を間違えて貼ったときの剥がし方と交換方法

スポンサードリンク