簡易書留のサイズを解説!規格内のサイズ制限を超えると規格外

定形郵便や定形外郵便といった普通郵便に付けて送る簡易書留のサイズを解説します。

簡易書留を送る際には、基本となる送り方では定形郵便と定形外郵便(規格内)、定形外郵便(規格外)という3つのサイズ規格で送ることになります。

簡易書留を付けていない普通郵便の場合はサイズオーバーをしていた場合は料金不足として自宅まで返送されてしまうリスクもありますが、簡易書留の場合は必ず郵便局の窓口から発送を行うのでサイズオーバーになる心配はありません。

あくまで窓口で予想していたよりも多めに送料が請求されるだけですので、返送などのリスクはなく安心して送れます。

定形郵便+簡易書留のサイズ

| 重量 | 定形郵便料金 | 簡易書留料金 |

| 25g以内 | 84円 | 404円 |

| 50g以内 | 94円 | 414円 |

定形郵便に簡易書留を付けた時の送料は上記表の通りとなります。

定形郵便は荷物の重量によって25g以内であれば84円、50g以内であれば94円と送料が変わり、簡易書留を付ける場合はこれらに追加して簡易書留料の320円が加算されます。

定形郵便の上限サイズは縦23.5cm・横12cm・厚み1cm・重量50gとなっています。この具体的なサイズとしては、三つ折りでかつ下部を少し折った状態のA4サイズの紙を10枚まで送ることができる大きさとなっています。

梱包に使用するのは以下のような長形3号の封筒がおすすめです。簡易書留を付けて送るような重要な書類は透けにくくなっている白封筒の方が無難です。

|

透けない封筒 テープ付 長形3号   |

定形郵便で送れる具体的な品目としては領収書や契約書などの書類を一枚から数枚程度送るのに適しています。

ただし上記したように定形郵便で書類を送る際は紙を三つ折りにする必要があるので、折りたくない書類を送る場合は次で述べる定形外郵便で送るようにして下さい。

定形外郵便(規格内)+簡易書留のサイズ

| 重量 | 定形郵便料金 | 簡易書留料金 |

| 50g以内 | 120円 | 440円 |

| 100g以内 | 140円 | 460円 |

| 150g以内 | 210円 | 530円 |

| 250g以内 | 250円 | 570円 |

| 500g以内 | 390円 | 710円 |

| 1kg以内 | 580円 | 900円 |

定形外郵便(規格内)に簡易書留を付けた時の送料は上記表の通りとなります。

定形外郵便もまた、荷物の重量によって送料は変わり、50gから1kgの間で6段階に変化し、簡易書留を付ける場合はそのそれらの送料に加算して簡易書留料金の320円が掛かります。

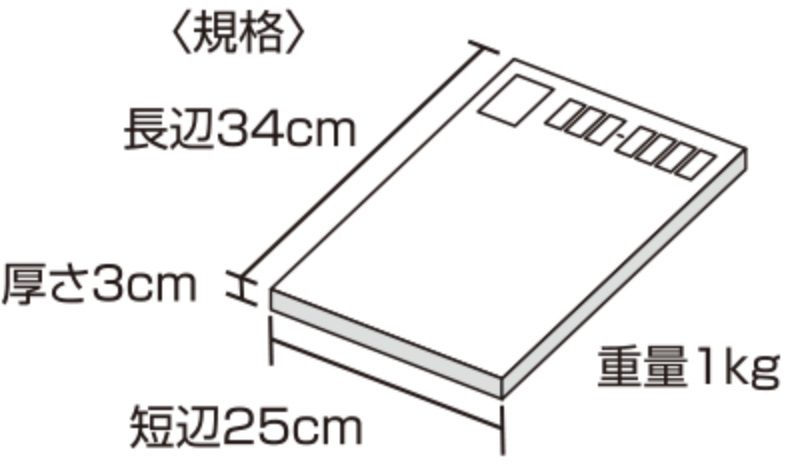

定形外郵便(規格内)の最大サイズは長辺34cm・短辺24cm・厚さ3cm・重量1kgとなっています。

一般的なA4サイズの書類なども折らずにそのまま入るサイズ感となっているので、折りたくない書類は定形外郵便(規格内)で送るようにして下さい。梱包に使用するのは以下のような角2サイズの封筒がおすすめです。

|

角2封筒 A4サイズ 白   |

こちらも透けにくくなっている白封筒の方が無難です。

定形外郵便(規格内)で送るのに適した品目は、10枚以上の契約書などの書類や書籍、雑誌などとなっています。

A4サイズに収まっていても厚みが3cmを超えていたり重量が1kgを超えていると規格内では送れないので、次で述べる定形外郵便(規格外)で送ることになります。

定形外郵便(規格外)+簡易書留のサイズ

| 重量 | 定形郵便料金 | 簡易書留料金 |

| 50g以内 | 200円 | 520円 |

| 100g以内 | 220円 | 540円 |

| 150g以内 | 300円 | 620円 |

| 250g以内 | 350円 | 670円 |

| 500g以内 | 510円 | 830円 |

| 1kg以内 | 710円 | 1,030円 |

| 2kg以内 | 1,040円 | 1,360円 |

| 4kg以内 | 1,350円 | 1,630円 |

定形外郵便(規格外)に簡易書留を付けた時の送料は上記表の通りとなります。

定形外郵便(規格外)もまた荷物の重量によって送料が変わり、50gから4kgの間で8段階に変わり、簡易書留を付ける場合はこれらに加算して簡易書留料の320円が追加で掛かります。

定形外郵便(規格外)は上で紹介した定形外郵便(規格内)の上限サイズを超えた荷物を送れる規格で、規格外では最大で3辺の合計が90cm(1辺の最長60cm)・重量4kgまでの荷物を送ることができます。

そこそこ大きなサイズの荷物まで送れるようになっているので、梱包時には紙袋やダンボールを使用して荷物を梱包することをおすすめします。

|

定形外(規格外)サイズのダンボール   |

定形外郵便(規格外)で送るのに適した品目は、300枚以上の書類や手紙と一緒にぬいぐるみなどのプレゼントを同封するときに適しています。

ただし、定形外郵便(規格外)は重量が重くなると送料もそれなりに高くなってしますので、場合によってはゆうパックなど他の送り方で送った方が安く済む場合もありますので、一度送料を比較してから送ることをおすすめします。

規格内と規格外の違い

定形外郵便には前述したように、規格内と規格外という2つの規格があり、A4サイズ(長辺34cm・短辺25cm)でかつ厚さ3cm、重量1kgまでであれば規格内、それ以上のサイズになると規格外の荷物として扱われます。

これら2つの定形外郵便のそれぞれの規格の違いはあくまでサイズと料金だけで、送れる中身や発送方法などは一切変わりません。

定形外郵便(規格外)の場合は荷物のサイズが大きくなっていることがほとんどのため、厚みがあることによりポスト投函は基本的に難しいですが、そもそも簡易書留を付けると発送は必ず郵便局の窓口から行うので、その点も変わりません。

定形外郵便(規格外)では最大で90サイズ・4kgまでとかなり大きな荷物まで送ることができますが、簡易書留まで付けると送料もその分光学になってしまうので、発送の際はゆうパックなどと送料を比較してから決めると良いでしょう。

ただし、ゆうパックでは納品書などの信書を同封することはできないので、ゆうパックで荷物と信書を送りたい際はゆうパックで荷物だけを、定形郵便+簡易書留で信書を送るようにして下さい。

関連:定形外郵便の規格内と規格外の違い

簡易書留に切手を貼る必要はあるのか支払方法を徹底解説

定形郵便や定形外郵便につけて送る簡易書留には切手を貼る必要があるのか、現金やクレジットカードなど送料の支払い方法を徹底解説します。

簡易書留の発送作業は必ず郵便局の窓口から行う必要があるので、多くの方が窓口での現金払いで送料の支払いを行っています。そのため基本的に切手の貼り付けは不要です。

他にも郵便局の窓口なら現金以外にも、クレジットカード・電子マネー・スマホQRコード支払い等のキャッシュレス決済を支払い方法として利用することができます。

簡易書留は基本的に現金支払い

簡易書留を差し出す際は、基本的に送料の支払いは現金で行うことになります。その理由として、簡易書留は原則として普通郵便のような郵便ポストへの投函での発送は行えず、必ず郵便局の窓口から行う必要があるからです。

そのため、窓口で発送を行う際に多くの方が現金で送料を支払っているので、わざわざ送料分の切手を購入し貼る必要はありません。

特に簡易書留の送料は404円など、半端な金額になってしまうので、単体の切手としては販売されていない料金になっていますので、切手で支払おうとすると複数枚の切手が必要となり用意が大変なので、現金払いがおすすめです。

簡易書留が必ず窓口からの発送を行う必要がある理由として、窓口で差し出す際に郵便局設置の機械で郵便物を読み取って受領証データを作成し、追跡番号を発送したりする必要があるからです。

.jpg)

差し出す際の最後に上記画像のような受領証(控え)が渡されるので、こちらの受取も必要といった理由もあります。

また、郵便局の窓口なら簡易書留の支払い方法として、クレジットカード・電子マネー・スマホQRコード支払い等のキャッシュレス決済も行うことが出来るのですが、まだまだ現金に比べるとキャッシュレス決済を利用する人は多くありません。

セブンイレブンならnanacoが使える

前述したように郵便局ではクレジットカード・電子マネー・スマホQRコード支払い等のキャッシュレス決済が利用可能なのですが、残念ながらその中にnanacoが含まれていません。

そのため、切手の料金をnanacoで支払いたい場合はセブンイレブンであればnanacoでの支払いも可能です。

切手は郵便局だけでなくほとんどのコンビニでも取り扱われています。しかし、ローソンやミニストップなどでは切手の購入時には利用できる支払い方法は現金のみで、Pontaカードなどでは切手は購入できないようになっています。

セブンイレブンではnanacoでも切手の購入もできるようになっているので、現金以外の支払い方法を利用したい方にはおすすめです。ただし、切手購入時にはnanacoポイントは貯まらないのでご注意下さい。

nanacoへのチャージをクレジットカードから行うことで間接的に切手購入時にもポイントを貯めることができるようになります。

関連:セブンイレブンでの切手の買い方と販売している切手の種類

ファミリーマートならファミマTカードが使える

前述したようにローソンやミニストップでは切手の購入時には現金のみとなっていますが、ファミリーマートであればクレジットカード機能付きのファミマTカードでのクレジットカード払いも可能です。

利用できるクレジットカードはファミマTカードのみとなりますが、その他のコンビニでは一切クレジットカード払いができなくなっているのでこの点はファミリーマートで切手を購入することのメリットとなっています。

また、セブンイレブンでのnanacoとは違い、切手購入時にもファミマTカードであればTポイントも貯めることができるのでよりお得に切手を購入することができるようになっています。

関連:ファミリーマートでの切手の買い方と販売している切手の種類

簡易書留の料金はいくら?送料と切手の貼り方を徹底解説

定形郵便や定形外郵便につけて送る簡易書留の料金はいくらなのか、それぞれの送り方での送料と切手の貼り方を徹底解説します。

簡易書留のオプション料金は320円で、実際に送るときは定形郵便84円などそれぞれの料金にオプション料金を加算した合計額が送料として掛かります。

簡易書留の送料は切手を貼り付けて支払うことももちろん可能ですが、簡易書留の発送には必ず郵便局の窓口から発送手続きを行う必要があるので、基本的にわざわざ事前に切手を用意しておく必要はなく、窓口で現金等で支払えばOKです。

定形郵便の簡易書留料金

| 重量 | 定形郵便料金 | 簡易書留料金 |

| 25g以内 | 84円 | 404円 |

| 50g以内 | 94円 | 414円 |

定形郵便の簡易書留料金は上記表の通りです。

基本となる定形郵便の送料は重量によって送料が2段階に変わり、25g以内であれば84円、50g以内であれば94円となっています。

そして、簡易書留のオプション料金は重量に関係なく320円と一律なので、合計の簡易書留料金はそれぞれの送料と足した404円または414円となります。

目安としては梱包する封筒の重量も加味すると、25g以内であればA4用紙を4枚、50g以内であれば10枚までであれば、重量オーバーすることなく問題なく送れるでしょう。

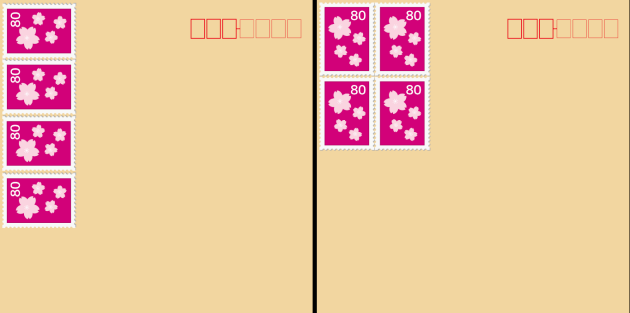

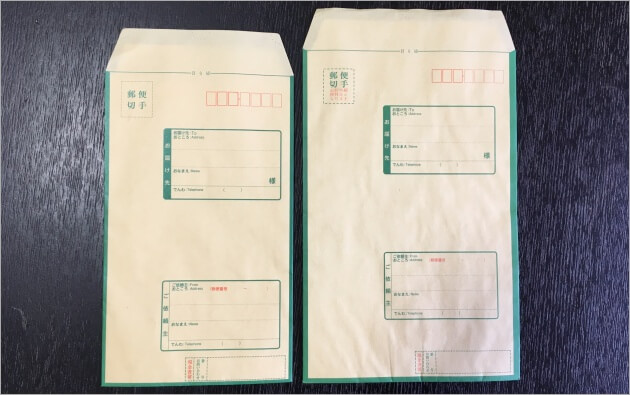

なお、定形郵便で送る際には、以下のような長形3号封筒を利用して送ります。色は白色のものでも茶色のものでもどちらでも構いませんが、簡易書留が利用されるようなビジネスシーンなどでは白封筒が好まれます。

長形3号封筒でA4用紙を送ろうとすると必ず紙を三つ折りなどに折る必要があるので、封入する書類を折りたくない場合は次で述べる定形外郵便を利用して下さい。

|

透けない封筒 テープ付 長形3号   |

定形外郵便(規格内)の簡易書留料金

| 重量 | 定形郵便料金 | 簡易書留料金 |

| 50g以内 | 120円 | 440円 |

| 100g以内 | 140円 | 460円 |

| 150g以内 | 210円 | 530円 |

| 250g以内 | 250円 | 570円 |

| 500g以内 | 390円 | 710円 |

| 1kg以内 | 580円 | 900円 |

定形外郵便(規格内)の簡易書留料金は上記表の通りです。

定形外郵便には規格内と規格外という2つの規格があり、長辺34cm・短辺24cm・厚さ3cm・重量1kgまでの大きさであれば規格内、それ以上のサイズになると後述する規格外になります。

定形外郵便もまた、定形郵便と同様に郵便物の重量によって送料が変わり、規格内であれば50gから1kgまでの間で6段階に送料が変化します。

簡易書留のオプション料金は320円と定形郵便のときと変わらないので、合計の簡易書留料金はそれぞれの送料と足した440円〜となります。

定形外郵便(規格内)であればA4用紙も折らずにそのまま封入できる以下のような角2封筒を使って梱包できます。定形外郵便でも封筒の色は白でも茶でもどちらでも問題ありませんが、ビジネスシーンであれば白封筒のほうがおすすめです。

定形外郵便(規格内)は最大で1kgまで対応しているので、A4サイズの書類であれば250枚程度までは送ることが可能です。

|

角2封筒 A4サイズ 白   |

定形外郵便(規格外)の簡易書留料金

| 重量 | 定形郵便料金 | 簡易書留料金 |

| 50g以内 | 200円 | 520円 |

| 100g以内 | 220円 | 540円 |

| 150g以内 | 300円 | 620円 |

| 250g以内 | 350円 | 670円 |

| 500g以内 | 510円 | 830円 |

| 1kg以内 | 710円 | 1,030円 |

| 2kg以内 | 1,040円 | 1,360円 |

| 4kg以内 | 1,350円 | 1,670円 |

定形外郵便(規格外)の簡易書留料金は上記表の通りです。

前述したように簡易書留には規格内と規格外という2つの規格があり、規格外であれば3辺の合計が90cm・重量4kgまでの荷物まで送ることができます。

定形外郵便は重量によって送料が変わるので、規格外の場合であれば50gから4kgまでの間で8段階に送料が変化します。簡易書留のオプション料金は320円なので、合計の簡易書留料金は520円〜となります。

定形外郵便(規格外)は3辺合計90cmと、ある程度大きなサイズの荷物まで送ることができるので、梱包時には封筒ではなく紙袋やダンボールを利用する場合も多いです。

市販のダンボールを使用する際には、90サイズのダンボールまでの大きさを購入して使うようにして下さい。

|

定形外(規格外)サイズのダンボール   |

簡易書留の切手の貼り方

本記事冒頭で述べた通り、簡易書留を発送する際は必ず郵便局の窓口から行う必要があるので基本的に事前に切手の用意は必要ありません。窓口で送料分を現金、またはクレジットカード・電子マネー・スマホQRコード支払い等のキャッシュレス決済で支払えばOKです。

しかし、自宅に切手が余っているなどして簡易書留の送料を切手を貼り付けて支払いたい場合には複数枚の切手を貼ることになるので、以下のように貼り付けて下さい。

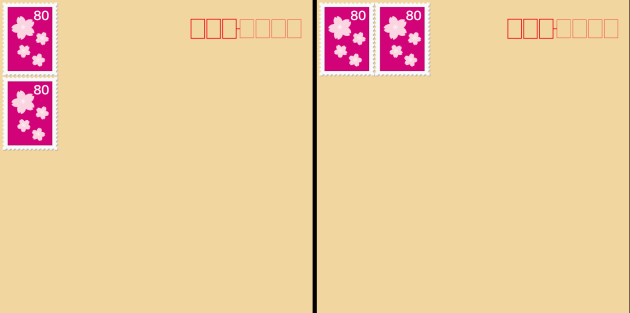

◼︎2枚の切手の貼り方

定形郵便25gの郵便物に簡易書留を付けて送る時の送料は404円になりますが、404円分の切手というのは存在しないので、320円と84円切手の2枚を貼り付けて支払います。

封筒に2枚の切手を貼り付ける際には、封筒の左上部から縦3.5cm・横7cmの範囲内に貼り付けます。封筒の右上に貼り付けたり、それぞれの切手を話して貼り付けると、機械での読み取りができなくなってしまいますのでご注意下さい。

◼︎4枚の切手の貼り方

定形外郵便(規格内)50g+簡易書留の送料440円も切手一枚で支払うことはできないので、複数枚の切手を貼る必要があります。

440円を4枚の切手で支払う際には、いくつかの組み合わせがありますが、一例として140円切手1枚+100円切手3枚の組み合わせがあります。

切手4枚の場合も縦3.5cm・横7cmの範囲からはどうしてもはみ出てしまうので、なるべくそれぞれの切手を重ならない程度に近づけて貼るようにして下さい。

関連:簡易書留の速達の料金と出し方・書き方!いつ届くのか日数も徹底解説

簡易書留の控えの保管期間と紛失時の再発行依頼方法

郵便局の窓口から簡易書留を送った後に発行される紙ベースの控えを紛失してしまった時に再発行を依頼する方法を解説します。

簡易書留の控え(受領証)は、差し出した際に渡される紙のものだけでなく、郵便局でもデータとして保管されており、差出日から5年間はデータとして保存されています。

また、5年の保管期間内であれば受領証の再発行も無料で依頼することができるので、再発行を希望の際は差出しを行った郵便局まで事前に連絡した上で、窓口で身分証明書を提示にして再発行依頼を行って下さい。

簡易書留の控えに載っている情報

.jpg)

簡易書留を窓口から差し出すと、控えとして「書留・特定記録郵便物等受領証」が最後に渡されます。

こちらに記載されている情報は、宛名面と差出人面の写し、追跡番号(お問い合わせ番号)、送り方の情報(簡易書留や一般書留など)、引受を担当した郵便局の名前や住所、引受日時、担当者名となっています。

こちらの控えを使用する時の主な用途は荷物の追跡で、こちらに記載されている追跡番号を元に発送した郵便物の配送状況を確認することができます。

郵便物の紛失や破損など、万が一のトラブル時にもこの受領証をもとに損害賠償請求を行うので、大切に保管するようにして下さい。

簡易書留の控えの保管期間

簡易書留の控え(受領証)は引受時に渡される紙ベースのものだけでなく、その紙を読み取ったデジタルデータとしても郵便局のPCデータとして保存されています。

こちらの控えの保管期間は差出し日から5年間となっているので、紙を紛失してしまっても5年以内であれば差出した郵便局へ行けば内容の確認も行えます。

さらに、保管期間内であれば次に述べる紛失時の再発行も可能です。

紛失時の再発行依頼方法

.jpg)

簡易書留の発送時に貰う受領証(控え)は、紛失してしまっても再発行を行うことは可能です。

受領証の再発行依頼方法は、まず差し出した郵便局まで事前に電話で連絡し、簡易書留の受領証をなくしてしまったので再発行を依頼したい旨を伝えておきます。

次に差し出した本人がその郵便局まで直接行き、運転免許証や保険証など身分証明書となるものを提示して事前に連絡していた受領証の再発行をしたい旨を伝えれば無料で再発行が行われます。

前述したように受領証の郵便局内での保管期間は5年間なので、差出日から5年以内であれば再発行も行えます。

控えの追跡番号で分かる情報

前述したように受領証には追跡番号(お問い合わせ番号)が記載されているので、こちらを元に追跡を行うことで自分が送った郵便物の配送状況を確認することができます。なお、この追跡番号は荷物の到着後もしばらくの間は確認することができますが、差出し日から100日を経過すると自動的にインターネット上の追跡データは消失してしまい、確認できなくなってしまいます。

そのため、万が一発送から100日以上経った後に控えの再発行を行ったところで、その控えに記載されている追跡番号から追跡を行うことは不可能ですのでご注意下さい。

参考までに簡易書留を付けて送られ、到着までが完了した郵便物の過去の実際の追跡結果を以下に掲載します。

◼東京都から大阪府に1日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/12 14:04 | 引受 | 目黒駒場郵便局 | 東京都 |

| 04/13 08:54 | 到着 | 住吉郵便局 | 大阪府 |

| 04/13 14:58 | お届け先にお届け済み | 住吉郵便局 | 大阪府 |

4月12日(金曜日)の午後に東京都目黒区から発送された簡易書留は、翌日の4月13日(土曜日)の午後に配送先である大阪府大阪市に配達が完了しています。

◼東京都から兵庫県に2日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/15 09:28 | 引受 | 目黒駒場郵便局 | 東京都 |

| 04/16 13:23 | 到着 | 西宮東郵便局 | 兵庫県 |

| 04/17 09:14 | お届け先にお届け済み | 西宮東郵便局 | 兵庫県 |

4月15日(月曜日)の朝に東京都目黒区から発送された簡易書留は、翌々日の4月17日(水曜日)の朝に配送先である兵庫県西宮市に配達が完了しています。

◼大阪府から愛知県に2日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 05/08 19:00 | 引受 | 堺郵便局 | 大阪府 |

| 05/09 12:51 | 到着 | 小牧郵便局 | 愛知県 |

| 05/10 10:03 | お届け先にお届け済み | 小牧郵便局 | 愛知県 |

5月8日(水曜日)の夜に大阪府大阪市から発送された簡易書留は、翌々日の5月10日(金曜日)の午前中に配送先である愛知県小牧市に配達が完了しています。

関連:荷物を追跡してAmazonギフト券500円!おみくじ追跡サービス

簡易書留と現金書留の違い!現金を送れるのは現金書留だけ

定形郵便や定形外郵便といった普通郵便に付ける書留オプションの簡易書留と現金書留の違いについて解説します。

簡易書留と現金書留では料金や補償額、専用封筒の有無などの違いがありますが、最も大きな違いは現金を送れるか否かとなっています。簡易書留では原則現金を送ることは禁止されており、書類と一緒同封することも禁止されています。

日本郵便では荷物をX線でのチェックも行っているので、黙って差し出しても中に現金が入っていればすぐにバレてしまい、配送中止からの差出人に返送、厳重注意となってしまいます。絶対に簡易書留では現金を送らないようにして下さい。

簡易書留と現金書留の違い

簡易書留と現金書留では同じ書留オプションとはいえ、以下のような違いがあります。◼︎料金

簡易書留と現金書留ではいずれも定形郵便など基本的な送り方の送料に加算する形でオプション料金が掛かります。

それぞれのオプション料金は簡易書留の料金が320円に対し、現金書留は435円となっており、現金書留の方が115円高く設定されています。なお、現金書留の料金は一般書留とも同額となっています。

ただし、現金書留では次で述べる補償額を増額していくごとにオプション料金が20円加算されていくのであくまで435円は基本的な料金となっています。

◼︎補償額

郵便物の紛失や破損時などの万が一のケースには、それぞれの書留の損害賠償の適用となります。

簡易書留の補償額は最高5万円で実損額分が支払われます。

それに対し、現金書留では基本的な補償は最高1万円までで、それに追加して20円の追加料金を支払っていくことで5,000円ごとの損害賠償額を増やしていくことが可能です。例えば3万円分までの補償を付けたい場合には現金書留料は475円となります。

◼︎送れる品目

.jpg)

簡易書留と現金書留の最も大きな違いは現金を送れるか否かです。

簡易書留では現金を送ることは一切できないのに対し、現金書留は日本郵便の中で唯一現金を送ることができる送り方として存在しています。

それ以外の品目に関しては簡易書留と現金書留の違いはありません。現金書留でも現金書留以外のものも同封可能なので、現金書留を付けられる定形外郵便の最大サイズまでに収まっていれば基本的にどんなものでも送れるようになっています。

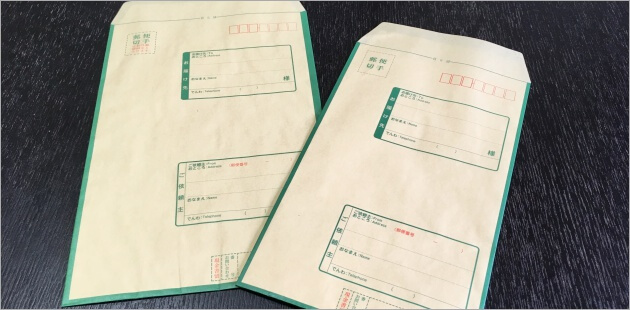

◼︎封筒

簡易書留と現金書留では梱包時に使用する封筒も異なっています。

簡易書留では専用封筒などは特にないので、一般的な定形郵便用の長3形封筒やA4サイズの角2封筒などで送る書類などを梱包して送ることになります。

それに対し現金書留では21円で販売されている専用封筒が用意されているので、基本的にその専用封筒の中に送る現金などを梱包して送ることになります。

現金書留では必ずしもこの専用封筒に梱包しなくとも、普通の茶封筒などで梱包しても送れることになっていますが、その際は封筒の目立つ箇所に「現金書留」と手書きするかスタンプを押して現金書留であることを表示する必要があります。

|

現金書留 タテ   |

現金書留に同封できる紙のサイズ

現金書留では、現金と一緒に書類などを同封することが可能です。そのため、現金を郵送する際はわざわざ別途で現金以外のものを簡易書留などで送る必要はありません。

前述したように、簡易書留では現金を送れないので、現金と書類を同封する際は現金書留を利用下さい。

現金書留の専用封筒には上記画像のように定形郵便用の小さいサイズと、定形外郵便用の大きいサイズの二種類があり、いずれも21円で販売されています。

ただし、いずれのサイズの専用封筒であっても、A4サイズの書類は折り曲げなくては封入できないので、梱包時には三つ折りにして入れる必要があります。

万が一折り曲げたくない書類や、大量の書類を送るなど専用封筒には絶対に収まらない量またはサイズの物を送る際は、一般的な角2封筒などで現金書留を送るようにします。

|

角2封筒 A4サイズ 白   |

現金書留は定形外郵便(規格外)でも付けることができるので、最大で3辺の合計90cmまでの荷物を送ることが可能です。それほど大きなものでなければ現金書留と一緒にプレゼントも送ることもできます。

ただし現金書留を専用封筒以外で送る際は、前述したように、封筒の表面に「現金書留」と赤い字で手書きするか、スタンプを押すのを忘れないようにご注意下さい。また、窓口で差し出す際に、「現金書留で」と忘れずに伝えて下さい。

関連:現金書留に同封できるもの!現金以外に詫び状や添え状などの手紙もOK

過去の実際の追跡結果

.jpg)

簡易書留を窓口で差し出す際に受領証が渡されるので、そちらに記載されている追跡番号(お問い合わせ番号)を元に追跡を行うことで、荷物の配送状況を確認することができます。

参考までに同じ発送元とお届け先で送られた簡易書留と現金書留のそれぞれの過去の実際の追跡結果を以下に掲載します。

◼東京都から東京都に1日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/10 16:07 | 引受 | 目黒駒場郵便局 | 東京都 |

| 04/11 03:24 | 到着 | 成城郵便局 | 東京都 |

| 04/11 12:37 | お届け先にお届け済み | 成城郵便局 | 東京都 |

4月10日(水曜日)の夕方に東京都目黒区から発送された簡易書留は、翌日の4月11日(木曜日)のお昼に配送先である東京都世田谷区に配達が完了しています。

◼東京都から東京都に1日で配達完了した現金書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/05 12:57 | 引受 | 渋谷郵便局 | 東京都 |

| 04/05 17:45 | 発送 | 渋谷郵便局 | 東京都 |

| 04/06 02:00 | 発送 | 新東京郵便局 | 東京都 |

| 04/06 03:50 | 到着 | 小石川郵便局 | 東京都 |

| 04/06 11:37 | お届け先にお届け済み | 小石川郵便局 | 東京都 |

4月5日(金曜日)のお昼に東京都渋谷区から発送された現金書留は、翌日の4月6日(土曜日)の午前中に配送先である東京都文京区に配達が完了しています。

◼東京都から滋賀県に1日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/12 14:04 | 引受 | 目黒駒場郵便局 | 東京都 |

| 04/13 06:34 | 到着 | 大津中央郵便局 | 滋賀県 |

| 04/13 11:37 | お届け先にお届け済み | 大津中央郵便局 | 滋賀県 |

4月12日(金曜日)の午後に東京都目黒区から発送された簡易書留は、翌日の4月13日(土曜日)の午前中に配送先である滋賀県大津市に配達が完了しています。

◼東京都から滋賀県に1日で配達完了した現金書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/05 12:57 | 引受 | 渋谷郵便局 | 東京都 |

| 04/05 17:00 | 発送 | 渋谷郵便局 | 東京都 |

| 04/05 19:15 | 発送 | 新東京郵便局羽田分室 | 東京都 |

| 04/06 05:00 | 発送 | 京都郵便局 | 京都府 |

| 04/06 06:14 | 到着 | 彦根郵便局 | 滋賀県 |

| 04/06 13:41 | お届け先にお届け済み | 彦根郵便局 | 滋賀県 |

4月5日(金曜日)のお昼に東京都渋谷区から発送された現金書留は、翌日の4月6日(土曜日)の午後に配送先である滋賀県彦根市に配達が完了しています。

◼東京都から神奈川県に1日で配達完了した簡易書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/10 12:14 | 引受 | 渋谷松濤郵便局 | 東京都 |

| 04/11 05:53 | 到着 | 横浜旭郵便局 | 神奈川県 |

| 04/11 11:17 | お届け先にお届け済み | 横浜旭郵便局 | 神奈川県 |

4月10日(水曜日)のお昼に東京都渋谷区から発送された簡易書留は、翌日の4月11日(木曜日)の午前中に配送先である神奈川県旭区に配達が完了しています。

◼東京都から神奈川県に1日で配達完了した現金書留

| 状態発生日 | 配送履歴 | 取扱局 | 県名等 |

| 04/10 15:31 | 引受 | 渋谷郵便局 | 東京都 |

| 04/10 21:00 | 発送 | 渋谷郵便局 | 東京都 |

| 04/11 05:05 | 発送 | 神奈川西郵便局 | 神奈川県 |

| 04/11 06:22 | 到着 | 横浜泉郵便局 | 神奈川県 |

| 04/11 12:14 | お届け先にお届け済み | 横浜泉郵便局 | 神奈川県 |

4月10日(水曜日)の午後に東京都渋谷区から発送された現金書留は、翌日の4月11日(木曜日)のお昼に配送先である神奈川県横浜市に配達が完了しています。

関連:現金書留とは?送り方・やり方を初めての人向けに分かりやすく解説

スポンサードリンク